「德阳女医生案」后四年:一个被网暴撕碎的家庭

2018年8月25日,因为一场泳池冲突而遭到网暴的德阳医生安女士自杀身亡。3年后,网暴的发起者终于受到了法律的制裁。

在报道这起案件审判结果的新闻评论区中,一位网友留言写道:「发起网暴的人受到了惩罚,但是参与网暴的人呢,那些将恶毒言语掷向他人的人,再次想起安医生时,他们会愧疚难过吗?作为一起案件,有人最终胜诉,但回到生活,没有人是胜利者。」

文|龚菁琦

编辑|金石

「一条命顶一个心理创伤够了吗?」

《人物》第一次与乔伟见面是2021年10月20日,在德阳一家被烟味与麻将声覆盖的茶馆。他穿着一件黑色皮衣,里面的毛衣也是黑色,背弓着,完全看不出一米八的身高。嘴唇是完全风干的状态,没有半点笑意。

话说了不到半小时,烟抽了四五根,没了他立即出去买,买最浓烈的芙蓉王回来。叹气一声接一声,仿佛胸腔里一种吐不尽的愁懑。在他的左手无名指上,戒指依然在那儿。

他称安医生「我爱人」,他依然清晰地记得三年多前的那个夏天,每一件事的每一个细节。

2018年8月21日晚上7点多,安医生正在家里玩手机,同事忽然发来一个链接。点进去是一个微博用户的主页,内容是「快来看,×局员工公开殴打未成年人,就因为孩子游泳不小心撞到了他老婆」。配图是一张泳池的动图。

这是那起泳池冲突彻底走向失控的开始。

泳池冲突发生在前一天,2018年8月20日,乔伟和安医生去德阳太平洋游泳馆游泳,泳池里人太多,安医生与两名男孩发生了碰撞,就在安医生转身游走时,其中一名13岁男孩朝她背后吐了口水,这一幕被乔伟看到,护妻心切的他游过去,打了男孩一巴掌。随后男孩的母亲常瑞和同行家长在更衣间找到安医生,双方发生口角和肢体接触,常瑞报警后,双方都去了派出所接受调解。

经过民警的调解,乔伟主动道了歉, 「确实是我冲动了,耽误大家时间了,我表示歉意,有什么要求也可以提。」说完民警问男孩,这个叔叔道歉你接不接受,男孩答,接受。

警察转过去问家长还有什么意见,乔伟回忆,常瑞当时说的是,「小乔,我要再说你几句,我们儿子长这么大,都没舍得动一指头。」顺着她的话,乔伟再次表达了歉意,「我今天冲动了,因为我们两口子感情很好,很关注她身边的发生的事情……」没想到这句话再次引发了对方的不满,「你们感情好,我们感情都不好?」

他后面解释的话被截断了。好在民警平息了争执,告诉乔伟和安医生可以回家了,「我以为(这件事)就结束了。」乔伟说。

但第二天上午,男孩的母亲常瑞出现在了乔伟的工作单位,要求领导开除他的党籍和公职。随后,常瑞一行人也去了安医生的医院,同样要求领导开除安医生的党籍和公职。

为了尽快平息事态,安医生和乔伟商量着找一个中间人协调一下,尽快和对方家长坐下来谈清楚,但就在这个晚上,她看到了那个动图,只是,眼前的动图里,没有了男孩吐口水的画面,只有乔伟游过去与男孩发生肢体冲突的画面。

泳池冲突现场 图源网络

没过多久,动图又变成了被剪辑过的视频。视频中,乔伟把男孩的头摁入水中约1秒,之后打了他一个巴掌,画面左下角一行明黄色的字幕,「男子游泳池内打小孩」。一些媒体平台发布的视频标题,还特意强调了乔伟的公务员身份。乔伟想起,在派出所那天,民警询问了他们夫妇的工作单位,对方的一位家长听到后,在走廊里打电话时说了一句:「一个医生,一个公务员,这下有的闹了。」

视频在社交媒体上持续发酵,评论区里对安医生和乔伟的骂声铺天盖地,「不是人,小气,不该打小孩,是人渣、变态……」两人在单位公示栏的姓名、单位职务、照片也被拍照传到了网上,有人评论说要专门去安医生的医院挂号,「看看这个人长什么样,什么样的医生会对孩子出手?」还有人说要去医院拉横幅。也有人攻击乔伟,「这种人能在公职机关过得下去?」

乔伟回忆,自从个人信息在网上传开,安医生就开始失眠,整夜整夜刷评论,一边看一边哭。

再次去到单位,乔伟感到别人看他眼光不一样了,单位里一百多号人里,关系好的会问,他会原原本本告诉是怎么回事,但不能每个拉着解释一遍。

办公桌上电话也响不停,乔伟的同事李飞记得,那时,他一天能接100多个电话,有很多记者打来想要采访乔伟,但李飞都帮他推阻了,理由是「公安这边没说怎么处理,我不能乱说」。乔伟告诉《人物》,当时之所以拒绝媒体采访,是因为负责调解的民警曾叮嘱他,不要接受采访,矛盾激发后就不再好协商。

现在想起,这个决定令他有些后悔, 「可能当时说两句话,也就没有现在的后果」。因为没有了他的发声,整件事变成了男孩家长的一面之词,他和妻子也因此承受着完全一边倒的骂声。

那段时间,每天下班在车库,他们夫妻俩都不上楼,在车里商量找哪些人去协商。为了让网友停止谩骂,乔伟想的是尽快和解,希望对方能在网上澄清事实,网友能网开一面。他们找了位中间人,想约常瑞一家见个面,中间人当着乔伟的面打了电话,常瑞也答应了见面。

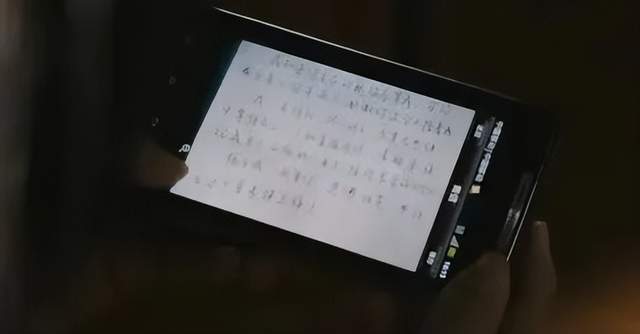

为了能在见面时更好地表达,避免再次引发误会,安医生还在纸上写下了想说的话,「今天我们大家能够坐在一起,相信我们都是带着诚意来的……」短短的一段开场白,她涂涂改改写了四次,在那段话的最后,她写的是:「我们也没有多余的想法,只(想)有一个能够回归正常的生活,不能再有提及个人隐私的事情发生在网络上,相信对方也是明事理、懂法律的人……」

准备好之后,乔伟联系了常瑞,约她8月24日见面,但被常瑞拒绝了,理由是「家里的老人因为此事住了院」——网络上骂声滔天,现实中又无法顺利和谈,这被认为是压垮安医生的最后一根稻草。

2018年8月25日,中元节,安医生和家人去给亲人扫墓。在墓地,一家人烧完纸准备走了,安医生还在那儿哭,乔伟能理解她的感受,「真的是压抑到了」,又过了一会儿,他走过去把妻子抱了出来。

下午回家后,安医生说在家待着憋得慌,想出去转一圈,去车里坐坐。坐在自家的车里,安医生吞下了500片扑尔敏,还给母亲、在德阳最好的朋友都发了告别信息,还有一条发给了负责调解此事的民警:「张警官,对不起,是我做错了,我对整件事负责,一条命顶一个心理创伤够了吗?」

图源电影《搜索》

「当时骂我们的人肯定也骂他们」

「这是一辈子的痛」。三年多之后,再次提起自己找到妻子的那个瞬间,乔伟说,「我永远忘不了她那张脸。」

一个家庭被彻底撕碎了。

乔伟说,自己只谈过一场恋爱,就是和安医生。他们都来自青海,是高中同学,从高一开始做同桌,接触了三年,「才有这种感觉」。

高中毕业后,乔伟考上河海大学水利专业,后被作为专业人才选拔到部队。安医生从青海大学医学系毕业,随后来到德阳,成为一名儿科医生。两人结婚后,经历了很长一段时间异地,2014年底,打了两年申请的乔伟终于转业回到德阳。

乔伟的同事李飞告诉《人物》,在德阳,乔伟和安医生过得很安逸、恩爱,有一种中年夫妻里很少见的腻歪。上班时,「乔哥中午会骑电摩托到嫂子医院,陪嫂子一起吃饭」。两人是西北人,喜欢吃面食,经常出去吃面。李飞不理解,单位有食堂不吃,嫂子单位有食堂也不吃,他们俩还出去吃。

乔伟的战友苏利文回忆,安医生很热心,给他帮过好几次忙,都是给家里小孩看病。在德阳,这对夫妻过着很体面的生活,「他们可以不求别人。」

在乔伟的眼里,妻子是「很要面子,很好强的一个人」,事发之后,因为担心同事们会怎么看她,安医生请了假一直没有去上班。最好的朋友约她出去吃饭,她最初也拒绝了,因为「没法面对最好的朋友,脸上无光,好像做错了啥一样」。

「没有网暴,我爱人也不会无故给自己那么大压力。」乔伟觉得,网暴最致命之处在于所有的恶意都加了杠杆。「那些恶毒言语就像一把把尖刀,好好一个人就能被压垮。」

安医生去世后不久,一则抢救时的视频开始在社交网络上传播。乔伟至今都不知道那条视频是谁拍的,又是被谁发上网的,视频中,他趴在病床边痛哭,左手抓着妻子嚎啕「让我在这儿待着」。

随着抢救视频的传播,泳池冲突双方的身份对调,常瑞一家变成了被网暴的对象。一家人的身份证号、户籍信息、工作单位、结婚证,以及男孩的学校名称等都被人公布在网上,还有人把常瑞夫妇的照片处理成遗像,在男孩的照片上打了「强奸犯」的字样——当时,网络上还流传着一种说法,说之所以发生泳池冲突,是因为男孩侵犯了安医生,「袭胸摸屁股」。

那段时间,男孩家还常常收到花圈,在某支付平台,无数人通过一分钱转账的方式,把骂人的话都写进了给常瑞的转账备注里。

一位曾在德阳生活过的网友,在事发后,专程从外地赶回德阳待了三个月。那段时间,他和不少网友都在找常家母子。还有人说,「如果网友找到了他们母子,可能真的会发生什么。」

本地一家叫「德阳爆料王」的自媒体,此前转载了不实视频,也成了网民攻击的靶心。暴风骤雨后,有的员工被吓哭,有的员工提出了辞职。

在接受「极昼工作室」采访时,常瑞解释,自己当初之所以把泳池视频发上网、提供给媒体,是想「期待网友们的讨论能有一个公正的结果」,因为,在她看来,自己的儿子并没有向安医生吐口水,「我儿子忍不住冲她做了一个鬼脸,游泳时嘴巴里的水流了出来,小孩子调皮嘛。」

她坚持认为,是乔伟「非常不明智的举动,导致了后面所有的一切一切」。对于安医生的离世,她的想法是,「每个人性格不同,换成我来说,我可以找警察说、找领导说、找媒体说,说他们冤枉我了,真实的事情是什么样的,我不会这样。」

一年多后,再次接受《新京报》采访时,常瑞描述了自己被网暴的处境——2018年9月1日开学,她不敢让儿子回学校,「网民到处在找,说杀人犯孩子在哪里?」他们不敢住在家,在宾馆躲了两个月,「像过街老鼠人人喊打」,白天不敢出门,只有等到深夜时,戴着帽子眼镜口罩全副武装。之后的一年多时间里,自己的儿子一直无法正常上学。

看到常家的遭遇,乔伟心情很复杂,「这个事情刚出来,那么多人骂我们,然后一条人命进去了,现在他们也被骂得抬不起头。当时骂我们的人肯定也骂他们,骂他们的人肯定当时也骂过我们。」

图源视觉中国

一个交代

妻子自杀后的20多天里,乔伟一直住在宾馆,同学、战友们纷纷赶来宾馆陪他。大家都既难过又气愤,有人说要去常瑞家讨说法,有人要去拉横幅,都被乔伟劝住了。当时,公安机关已经立案,乔伟觉得,当务之急是找一位律师,他想为妻子讨回公正:「谁对谁错?给大家一个交代。」

在一位老乡的推荐下,他联系到了在深圳执业的律师赵启太。赵启太也是德阳人,接到案件后,他很快回德阳和乔伟见了一面。看了乔伟发给自己的资料,赵启太指出,小男孩是否向安医生吐了口水,是整个案件的核心之一,「要是当初的报道说,男子发现初中生向妻子吐了口水,至少一半人不会骂乔先生,至少会觉得有些孩子需要教育。」

在民警的笔录里,赵启太看到男孩承认他吐了口水,执法记录仪(录音)中也承认了,当时,民警问男孩是不是吐了两下,男孩说,他只吐了一下,「录音里都能听到」。

在决定起诉罪名时,律师赵启太和乔伟寻遍所有罪名发现有四项符合,寻衅滋事罪、侮辱罪、诽谤罪、侵犯公民个人信息罪。其中,侮辱和诽谤罪,都是自诉,需要靠原告个人去取证,难度很大,而侵犯公民个人信息罪,则是由检察院站在规范社会的角度起诉,由公权力去取证。

针对「侵犯公民个人信息罪」,中国政法大学刑事司法学院教授罗翔曾在接受媒体采访时做过解释:「向他人提供公民个人信息,把他的身份证,他的名字、他的住址提供给你,向千千万万的民众来提供他的个人信息,那可以构成侵犯公民个人信息罪。基准刑是三年以下,情节严重的可以处到七年刑。」

2019年1月22日,作为代理律师,赵启太向德阳市旌阳区人民检察院提交了《关于常瑞等人构成侵犯公民个人信息罪请公诉机关依法追究刑事责任的法律意见书》。3个月后,在公安机关两次补充侦查后,检察院正式向绵竹市人民法院提起了公诉。

2019年7月1日,绵竹市法院受理了此案。

不久后,常家人找到乔伟单位的领导希望调解。乔伟没去见面,想到妻子的离开,他始终愤愤,「就这么大点屁事,之前我们两口子天天求爷爷告奶奶找她,跟她见面,她调了没有?什么结果?」他委托了律师和几位亲戚去和对方见面,他的诉求很明确——要求对方在媒体上公开道歉,最初在哪个媒体发的视频,以此为源头,延伸三到四个媒体。这是乔伟最坚持的底线,他无法原谅对方动用网络私刑的做法,「比拿刀捅你还可恶,软刀子杀人。」

对方同意了公开道歉,但以道歉的内容「度不好拿捏」为由,希望乔伟来写这封道歉信,然后自己去媒体发布,乔伟恼了,「这是我自己给自己道歉吗?」

正式开庭前,绵竹市法院组织召开了5次庭前会议。证据一点点充实——因为是公诉案,乔伟这一方的证据主要由检方来提取。取证过程中,唯一遇到的一点麻烦是,很多网络媒体都删除了最初的不实报道,但依据「媒体要保留过去6个月报道痕迹」的相关法规,被删除的报道都被恢复并打印了出来,「量有点大,A4纸打了几大摞」。

面对检方,被告常瑞一方不得不主动出示了微信聊天记录,即便是事后删除的,也都通过各种方式被恢复。这些微信聊天记录显示——拿到乔伟夫妇的个人信息后,常瑞发给了堂妹和表妹。堂妹发布相关微博,将泳池冲突与乔伟的公务员身份做了关联,在转发和评论时,堂妹和表妹提及了乔伟夫妇的工作单位和职务。

「互联网看似隐蔽,但其实无处遁形。」律师赵启太感叹道。案件审理过程中,13岁男孩侵犯安医生的流言还在网上传播,每当看到这样的言论,赵启太都会给对方留言,他会亮明自己的身份,说自己看了所有资料,「小孩没有这个动作」,请对方尽快删除。

在整起案件中,还有一位关键人物——周丽,在泳池冲突中,她是另外一名男孩的家长,他们也参加了当天的派出所调解。当天,乔伟说出「我们夫妻感情好」后,在常瑞一方,周丽是最初跳出来驳斥的当事人。但在常瑞让她转发、扩散信息时,周丽进行了劝阻,「这个事情不要闹了」。信息链接她也只发到了一个八人的微信群,群中的另外七人看后大多没有继续散布。因此,检察机关决定对她免于刑事起诉。

2020年8月5日,案件终于开庭审理。据赵启太透露,法庭上,常瑞和她的两个妹妹,都做无罪辩护,理由是信息来自于公开,认为自己没有捏造事实,并再次否认男孩吐口水的举动,「说小孩在换气」。因此,泳池视频被播放了四次,「那个吐口水的动作是七秒」,赵启太说,「一秒一秒地细抠,扭头、伸脖子,向人家吐,动作是清楚的。至于对方说是换气,换气不需要7秒这么长。」

从开庭到最终的宣判,乔伟等了一年。这期间,发生了两件事。

一件是,常瑞等人向法院提交申请,要求在民事诉讼中追加当初采访她的媒体,以及转发信息的自媒体为被告。

对于在这件事中媒体是否要被追责,律师赵启太认为,大部分媒体是转发,如果是及时删除,主观过错也不是那么严重,至于首发媒体,因为乔伟当时拒绝接受采访,因此媒体也无法获得两方平衡的信息。对于单方信源的报道,赵启太建议,媒体要提供一方不接受采访的信息,比如挂掉了电话,或短信回复不接受采访等,「一定要有这个行为,主观上才自证没什么过错」。

另一件事则是,法院将起诉罪名从「侵犯公民个人信息罪」调整成了「侮辱罪」——尽管「侮辱罪」是自诉罪,但是,自诉转为公诉,在网络暴力案件的审判中,这已经渐渐成为一个趋势。

其中,最具代表性的是「杭州女子取快递被造谣出轨案」,在当事人提起刑事自诉后,杭州市余杭区法院促使该案由「自诉转为公诉」,极大降低了原告取证难度的同时,也提高了对网络暴力施暴者的警示程度。

在今年3月8日的两会上,最高人民检察院办公厅主任马骐就两院工作报告进行解读,其中也提到了这起案件,「司法机关不能让受害人仅凭一己之力去维权」。

2021年8月6日,四川省绵竹市人民法院对此案做出宣判,常瑞以及两位亲属共三人犯侮辱罪,判处常瑞有期徒刑一年六个月,其余二人分别被判处有期徒刑一年,缓刑二年和有期徒刑六个月,缓刑一年。

判决书出来后,乔伟特意复印了一份,带去墓地烧给了妻子。

宣判后,绵竹市人民法院就「侮辱罪」做出的说明

父女

从妻子去世那一天到法院最终做出判决,近三年的时间里,乔伟的神经被拉得又细又长,追踪案子的进展是一条明线,此外,他还是一位父亲,还需要带着年幼的女儿一起重建生活。

事发那天,乔伟得知妻子可能自杀的消息,着急去找人,出门时顺带把女儿星星托给了战友,后来,「在宾馆住了20多天,才想起来接她。」在殡仪馆告别时,他曾犹豫过要不要把女儿带过来见最后一面,但后来还是放弃了,因为妻子做了尸检,脸已经变形,他想帮她给女儿留一个好印象。

在宾馆那20多天里,星星时常会给他打电话,问他:「你在哪里,你们什么时候回来?」听到「你们」,乔伟感到要崩溃,那句话都到了嘴边,又被咽回去。他只能深呼吸,然后告诉女儿,「妈妈去非洲做援助医生了。」

瞒了三四个月,2019年春节,一家人去北海散心,女儿玩得挺开心,在沙滩上铲来铲去,乔伟把她叫了过来,「妈妈上天堂了,永远回不来了。」当时女儿没反应。他追问:「听懂了没有?」女儿答:听懂了。「什么人上天堂啊?」他又问,「死去的人上天堂。」女儿答。

当时,星星才上一年级,起初,班里没有同学说起这件事,但到了第二学期,一个女孩问她,「你妈妈是不是不在了?」从那之后,乔伟动了给女儿转学的心思,他想给女儿一个全新的环境。当然,也有一层安全的担忧,「德阳这边还结着仇」。

2020年9月,乔伟把女儿转去了德阳周边的一所实验小学。每周日,他会把女儿送去,周五再接回来。一周两趟一小时的车程,是父女两人难得的独处时间。

去的那一趟,女儿不说话,脸拉很长,乔伟偶尔叮咛几句「一会去到了就去上晚自习」,「记得吃晚饭」。回来那一趟,所有不快不治自愈,星星会打开电子手表(儿童手机),放BLACKPINK的歌,头往前像啄木鸟一样啄着。

在星星眼里,新学校可不是一个好去处,早上六点起,晚上八点多上床睡觉。老师没有德阳的温柔,会打手板,天气太冷时还不让洗头发。她今年9岁,最难受的事是「想家」,每天放学后,她都会给家里人打电话,「要打一串」,爸爸、奶奶、姥姥。但凡有谁电话没有接到,她就会哭,歇斯底里地哭。

没有妈妈的世界里,父女间的尴尬不时发生。女儿寄宿后,不会洗内裤,就装到箱子里带回来,也不说,乔伟收拾箱子时才发现。在去学校的路上,他跟女儿提起了这件事,为了避免尴尬,他把内裤内衣换了一个说法,「裤头和小背心」。

学校到了,女儿下车后,乔伟提起,在新学期的第一个学期结束时,星星突然开始在上课时发呆,写作业发呆,期末考试,她也发呆,坐在那儿一个字不写,然后老师把乔伟喊去了,「我说你到底心里在想啥发呆?她说没想啥,就不由自主地就坐那儿发呆了。把我们吓到了,我感觉我对女儿太不了解了。」

说到这儿,乔伟的手机突然响了,刚刚才下车的星星打来电话。挂了电话,乔伟说,「她说她咳嗽,你看她其实一路上都没咳嗽。」十分钟后,老师的电话来了,告诉他星星没有去自习室,而他之前在车上反复叮咛了。

关于妈妈的离开,是父女之间最大的空白。星星极少会主动提起妈妈。「妈妈」这个词好像从她的世界消失了。车上一个红头发的玩偶,当外人问起时,星星只说是她一个人做的,但那其实是她和妈妈一起制作的手工。日记里,她也没有提过妈妈,只有大段直白烂漫的描述,比如写自己是个吃货,「吃了八个饼干,一碗凉面,一个橘子。」新年许的愿望,奶奶身体健康,请爸爸戒烟戒酒。

星星唯一一次主动提起妈妈是在清明节,她让姥姥带她去墓地,并且要在上午去,因为她从别人那里听到一个说法,「上午去有儿有女,下午去无儿无女」。到了墓地,她告诉妈妈,以后要当姥姥的女儿,自己长大后照顾姥姥。

「女儿是有很多情感需求的,只是不告诉我。」乔伟说,最令他吃惊的是,女儿自己认了一位干妈。一次同事聚会中,李飞的爱人王美兰也去了,星星也在,她主动跑到王美兰的身边,趴在她耳边说,我想叫你叫干妈。那只是她第二次见这位阿姨,至于为什么会认她做干妈,星星解释说,「干妈身上有一种熟悉的味道,妈妈的味道。」

干妈的确承担一部分妈妈的角色,比如会给星星买JK制服、牛仔裤,带着她看电影、逛游乐场,或者去做蛋糕,做手工。有一次,干妈买的新衣服还没穿几天,吃饭时就沾了油,「啊我的新衣服」,听到星星的话,乔伟才知道女儿穿了新衣服,裤子也是新的。星星对爸爸的评价是,审美不行,具体指「只管穿暖,吃饱,学习好」。她知道爸爸很严厉,但是她最能拿准他,「我不怕他。」

和《人物》聊起星星时,王美兰一般都称呼「我们这个女儿」,她说,星星也从来没有在她面前提起过想妈妈。王美兰还想起一件事,去年母亲节,她儿子写了一封给母亲的信,在车上读给她,然后问她感不感动?王美兰说「很感动」的时候,突然想到星星还坐在旁边,她注意到,这个女儿没有任何反应,没有失落,也不会去接茬,她只是悄悄地把话题引开了。

乔伟送星星去学校的那天,挂掉那个打给爸爸说自己咳嗽的电话后,星星又给干妈王美兰打了15个电话,没有什么特别的事,就是「想家」。

2018年8月13日,安医生生日当天,一家人的合影 受访者供图

壳

德阳市区不大,文庙旁一条绵远河,几条适于散步的桥连接两岸,市区老式简易住宅楼显示着这里曾经是全国重工业基地的过往。街道两旁的干锅馆、串串店,随处是油烟的味道,还有人声鼎沸的麻将馆——这里的人注重生活,讲究的是人情。

今年年初,《人物》再一次在德阳见到了乔伟,也见到了他的同事李飞、王美兰夫妇,聊完天后不久,这对热情的夫妇又送来了一袋糖果和几颗橙子,李飞还发来信息,说如果要写他们和乔伟的关系,不要写同事,「是朋友」。

这种牢固的人情网络,或许是能把乔伟拉回正轨的力量。只是,这个过程,比朋友们想象的要漫长得多。

在这一切发生之前,王美兰去过几次丈夫单位,乔伟和李飞在一个办公室。那时,安医生有时下班会打车过来,和乔伟一起回家。每次知道妻子要来,乔伟都会把桌子收拾干净,把烟灰缸倒掉,因为他心脏不好,安医生不许他抽烟。

安医生去世后,有一次王美兰再去办公室,看见乔伟的桌子上一层厚厚的灰,花也掉了一地,「起码一年没有收拾」。那天,她花了三小时,帮他整理好。没过多久后她再去,一切返回原样,在她看来,乔伟的生活「没有了节奏」。

李飞记得,有段时间,乔伟心里想的和说的会不一样,说话「嘟嘟嘟」很激动,老想把话快点说完,但听的人觉得扯不清,条理混乱。过去他完全不是这样,在李飞眼里,他是单位里的高材生,大家羡慕他毕业于「水利专业的最高学府」。

乔伟也说起了那段「话都说不清」的日子,他说,那是案子开庭前大概两个月的时候,他时常没由来地心跳加速,心慌心悸,紧张得不行,出冷汗,气喘不上来,有一股气顶到脖子这儿,每晚都很难入眠。去医院检查, CT、心电图都没发现异常,但他就是难受。

身体和心理的难受,让他变得越来越有距离感。

在王美兰眼里,现在的乔伟身上有一层「壳」。每次聚会,电话打给他,他会问得很细,细致到有哪些人,谁跟谁是认识,「问到你脑壳大」。

这两年,也有人给乔伟介绍对象。之前大家都不敢提,怕刺激到他,后来,乔伟的妈妈小心翼翼地试探了一下,说有位小学老师,主要是为了娃娃有个完整的家,女孩越大后父亲管不到。

第一次见面,两边稀稀拉拉来了五六个人。第二次,两个人单独吃了一顿饭,乔伟说,那天,他送女孩回去后,两人就再也没见面,结束了。他回忆那个女孩最后对他说的话,「她说我没走出来。」

王美兰认同这种感受。在她的印象中,安医生去世之前,乔伟是个爱开玩笑、笑嘻嘻的人。但现在,他像是另一个人。2022年元旦,李飞组织了一次聚会,六七家人聚在一起,他特意选择了「高学历高水平」的几位朋友,「再把乔哥叫上,他可能有点兴趣」。聚会结束后,王美兰让李飞送乔伟回家,乔伟死活不肯,非要自己走,王美兰感觉,现在的乔伟格外见外,「走不出来,接纳不了人。」

2022年1月初,在德阳的一条小巷子里,乔伟也和《人物》谈起了那次元旦聚会,他沉默了几秒钟,说:「我现在很害怕过节,一到节,我头皮都发麻。」

元旦那天,他还特意给丈母娘打了个电话,想邀请她一起吃饭,但老人情绪不高,告诉他不来了,乔伟理解老人的想法,本来一大家子人聚会,挺开心的事,但一想到女儿她就会难受,然后整得大家都不好受,很尴尬。

安医生去世后,老人曾离开了德阳一阵子,后来,因为舍不得外孙女又回来。现在,她住在乔伟和安医生的老房子里。泳池冲突发生时,乔伟夫妇刚买了新房,正在装修,后来,安医生走了,搬去新房时,乔伟喊丈母娘一起过去住,但老人拒绝了,原因是「你自己的房子,我现在住过去算啥,我女儿又不在了」。

但在人情熟络的小城,老人偶尔也能获得一些安慰。有一次她去理发馆,理发师和别人聊天时突然聊起安医生,说他娃娃生病,市医院看病花了将近千把块钱,多长时间都没弄好,跑到安医生那里,十几块钱就搞定了,理发师说,「多好个人。」

现在,身体不舒服时,乔伟还是会去「我爱人他们医院」。他的理由是,方便,人都认识,媳妇在医院的口碑也还不差。和妻子的同事见到,他也会聊一聊。

还有那个游泳馆,去年新开了一个健身馆,他也带着女儿去办了张卡。时隔三年,再次走进泳池,他「心里一酸」,「头进到水里我就想哭」,眼泪开始往外冒,他赶紧钻入水中。他想起事发前的那段时光,转业回来四年时间,磨合期刚过,刚刚把日子过顺,「一块游个泳,在家做个饭,晒晒太阳,听听音乐,这么多年的感情,也算是修成正果。」但一切就这样被撕碎了,再也回不来了,说到这儿,他停下来,沉默,然后抬头说了四个字:「恍如隔世。」

当年事发的游泳馆,乔伟现在还会带着女儿去游泳

「没有人是胜利者」

在德阳,有很多由数字构成的小区,例如101、102,这些都是大三线建设时的重工业企业的家属区,常瑞家就在一个类似的小区——那里,距离当时乔伟和安医生的家,只有三公里。

在德阳期间,《人物》也专程去到了常瑞家所在的小区,门口肉店的老板兼保安透露,这一家搬去了成都,已经有两三年没有再见到。在常家门口,贴着一张2021年2月的社区告示,电表上的数字也没有再动。

常瑞最后一次出现在媒体报道中是2020年4月,她接受了澎湃新闻的采访,再度讲述了网络暴力带给自己的伤害。2021年8月,判决书下达后,常瑞被羁押。

随后,她提起上诉,坚称自己无罪, 2021年10月,法院下达了二审的书面判决书,维持原判。

对于最后的判罚,乔伟说,这对他的最大意义是,「结论有了,定性是最重要的,对方付出代价就行。」等待判决的一年中,他每天都揪着心,一旦想到如果判定对方无罪,「真要崩溃,我跟你说。」他瞪着眼,声音发抖。

现在,判罚有了,对方也付出代价了,但这似乎并不足以将他从那个漩涡中捞起,「她儿子不吐口水,没有这个事。我没有看到,或者我看到我置之不理,也没有这个事。然后遇到一个讲道理的家长,也没有这个事。我就经常这么折磨自己。」 乔伟说,他每天都要在这个圈圈里转几圈,脑袋昏昏沉沉。

2022年元旦假期过后不久,乔伟又去了趟墓地。他整个人看起来有点恍惚,在路口买一包烟,走到车门边,发现没有拿烟,走回去,又发现没有拿打火机。李飞说,这是乔伟这几年最常见的状态,有一次,他还把公文包落在了电瓶车上,等想起来去找时,包已经被偷了。

到了墓园,上台阶,乔伟喘到不行,不像一个38岁的人。安医生的墓地在面对群山最好的位置,风景尽收。墓前,远远看一团红色和粉色,走近一看荷花、非洲菊,都是绢花,乔伟知道妻子喜欢花,以前放过鲜花盆栽,但容易枯萎,就换成了绢花。

墓碑上,安医生的称呼是「慈母」,落款只有女儿,这是家里老人的意见,但这是双人墓地,「死后埋一起」,这是乔伟当时的想法。

妻子安葬在这里后,他经常一个人来。他清楚记得妻子喜欢吃巧克力,西瓜、葡萄,每次来都带上零食,有时一个人待两小时,有时烧了香就走。每个学期末,他会来报告一下女儿的成绩。「会说坏消息吗?」听到这个问题,乔伟看着墓碑,反问道:「还有更坏的事吗?」

「这人太傻了」,乔伟指着墓碑,「不值得。」他觉得自己一直走不出来的一个很重要原因是,「感到被抛弃了」。

妻子刚离开那会儿,他一直在想,妻子是不是在哪儿留了些字句给他,他满屋子找,一无所获,「没给我留,也应该给娃娃留点啥,也没留。」丈母娘的解释是,最牵挂的人她反而不敢面对。

在墓地待了30分钟,乔伟的脸渐渐松开了,语气也变得轻松起来。他说,看到妻子照片心会很安定,「这一天会好过一些,不那么分心、漂浮,就像是两人见面了。」

但在无法见面的那些时刻,他还是常常卷到那个问题里去,「这个事情到底是我做错了什么?」他再次提出这个问题,但没有回答。

在报道这起案件审判结果的新闻评论区中,一位网友留言写道:「发起网暴的人受到了惩罚,但是参与网暴的人呢,那些将恶毒言语掷向他人的人,再次想起安医生时,他们会愧疚难过吗?作为一起案件,有人最终胜诉,但回到生活,没有人是胜利者。」

这几年,乔伟感觉自己的生活被织在一张网中,「网络为生活提供便利,但也会变成杀人工具。没有网络她就是拿嘴喊,知道的人也就一两百个,顶多是一个单位,没到人言可畏的程度。」他憎恨这张网,但也需要它,案件进行的过程中,他也需要这张网维持关注度,「来给我们一个后盾」。

「你恨它也好,用它也好,你都逃不开,它把你织在一个网里面。」乔伟说。

离开德阳前的晚上,《人物》与乔伟最后一次见面,夜色匆匆,饭店里人声喧哗。他的眼睛里有一丝丝的红色,「我太痛苦了现在。」

关于那个「到底做错了什么」的问题,他讲出了那个从未和人提起的答案,「我背负的是一条人命,我不知道对方会不会这么想,他们背负了一条人命,我会觉得我背负了一条人命。」他声音很沉,之后很久不说话。

「老话说忍一时风平浪静,就是没忍那一下,然后又遇到了这种人,可能错就错在这儿了。」乔伟再次反思自己,然后苦笑道,从小就听过「唾沫星子淹死人」,没想到「自己身边人真的就被淹死了」。

「这个事情永远是过不去的。」他提到当年心梗后装在心脏里的支架,他说,这件事就像那个支架,「它永远就在心脏里。绕不了,永远在那儿。」

没有任何人的任何一句劝慰能够在这个时刻生效,你只能倾听,听他对自己的审判,听他的痛苦和懊悔——

「本来我是多希望能够平平淡淡地度过这一生。」他说。

安医生墓地,在墓园中最好的位置 龚菁琦 摄

(应受访者要求,文中乔伟、常瑞、周丽、星星、李飞、王美兰,均为化名)

TOP STORIES

相 关 推 荐

京公网安备11010502039624号

京公网安备11010502039624号