「我们和他们一样,总会有灰头土脸的时候」

画面中央,一个人在向上伸展双臂,身上是绿色的宽阔的翅膀,像一只巨大的蝴蝶要跃到天上。手指上有艳丽的指甲油,翅膀上有黄色的星星,整幅画都灌满了亮眼的色彩。这幅画叫《不是梦》,它装上了米色的画框,和其他59幅作品一起,悬挂在走廊的白墙上。

这是一个特别的画展,在上海精神卫生中心举办,名为《线条、颜色和故事》,策展人是该中心的精神病医生陈智民,画的作者是他画室里和日间康复中心里的十几位精神病人。因为上海市精神卫生中心位于上海市宛平南路600号,这间画廊又被称作600号画廊,在开放一周后突然走红,吸引许多上海市民和外地游客前去参观。

热闹的背后,是一名精神病医生为患者们挣得一个新身份的故事。

上海市精神卫生中心里有很多高大的树木,病房的楼低矮,是粉色的,院子一角有个池塘,陈智民喜欢看这里的鲤鱼和乌龟。在他眼里,这座医院的每一处都是有生机的,正如他所负责的90位病人一样。病人中的80%一直住在这间粉色的医院里,住院时间最长的病人有近60年的病程,他们中很少有人能够得到外出的机会,生活被圈定在四四方方的病房中。

两年前,陈智民开始了自己的病房画室实验,他想,病人因为疾病失去了外出的机会,可以在想象上得到补充。病人中的五六个成为了他画室的常客。这几个病人现在有什么小小的不舒服,不跟管床医生讲,都偷偷跑来跟陈智民说。过年时,陈智民把他们叫到画室,几个人分着吃了一盒蛋卷,在精神病院,这是难得的零食。

他们在一起画画、聊画。一位曾经是美术设计师的病人告诉陈智民,他的画里,线条代表黑洞,红色代表行星,蓝色代表其他星球,白色代表宇宙其他的物质。他把整个宇宙画进一方小小的画里。陈智民觉得惊喜,经由画画这道缝隙,他窥见精神病人眼里的世界,这个世界还有澎湃的生命力。

在陈智民看来,对精神障碍患者的照料与养老机制、人文关怀、去污名化这些命题息息相关。我们如何对待精神障碍患者,是社会如何对待弱者的反映。

据央视新闻报道,截至2020年9月底,全国严重精神障碍患者有620万人。根据《中国精神卫生调查》在2019年的调查报告,中国成人精神障碍终生患病率在16.57%,超过三成患者有病耻感。精神障碍离公众并不遥远,或者说,在现代社会,它就在每个人身边。如何建造一个对精神障碍患者友好的世界?如何让弱者不被丢下,获得更具人性化的依托?

这不是一个他们的故事,而是我们的故事。

以下是陈智民的自述。

文 |林秋铭

编辑 |槐杨

1

画展大概是在两年前开始构思的。

那时候,病人平时也有绘画治疗,留下一些绘画作品,我从仓库里挑出来一些,买了展板,把画贴上去,放在大厅,面向院内做了个简陋的小画展,没什么反响。我想,画展毕竟是个短暂的事情,如果能有一个画室,让病人源源不断产生新作品,才是有生命力的。

最开始,我希望在病房里建一个画室,病人该生活生活,想画画的时候随时可以走到画室拿起笔开始画。但是出于安全考虑,病人是不能自己保管画笔的,我就把画室设在病房二楼的一个走廊上,摆好桌子、椅子,请一拨又一拨的病人来,喜欢画画的就留下来,慢慢筛选。别看我们病房有90张床,能够长期创作的病人其实只有十几位。每周有三个下午(后来慢慢缩减,变成每周只有一个下午了),快两点,我去病房里叫病人,他们一起跟我上楼,开始画画。

他们在康复治疗室里也可以画画,但跟这里的画画完全不同。康复治疗师往往给一张漫画让他们临摹,很多病人都是弓着头,伸长脖子,画上一厘米就看看对不对,不对就回头擦擦擦,再看,再画,一厘米一厘米地画下来,纸上都是橡皮擦擦完后的碎屑。或者治疗师给他一张漫画来涂色,很多病人刷刷刷,这一片涂上几笔,那一片涂上几笔,就说自己画好了。

所以有些病人刚来这个画室,画得跟在治疗室差不多,一个房子,底下几棵小草,再画一个人,一个太阳,一点光线,一点白云。一个人被关久了,你让他自由表达,他不适应。

他们在病房里面已经被戴上枷锁了,我得告诉他们,真正自由的、挥洒的、为美而创造的艺术长什么样,慢慢鼓励他们。等他们画完了,我们会聊一会儿,我帮他们看一看画,问问他,你想画的是什么,你平时怎么构思,哪个地方画得不够充分,还不够浑洒等等。交流完,我就让他们把笔洗一洗,再送他们回病房。

之前有个实习生说我是夸夸群群主,我听了挺自豪的。说实在的,在病房里,大家都公事公办,没有什么人会夸他们,他们也没有东西可以夸。精神病人的生活是平淡的,他们没有过多表达情感的机会,也不习惯在医生面前表达情感,因为容易被认为是病情复发。

有时候精神的自由表达和现实生活的利益是不一致的。海子追求诗歌,生活很朴素,他为艺术献身,艺术追求损害了他现实生活的功能。但对于住院几十年的老病人来说,他们的情感已经没有太大的波动了。所以艺术创作扰动精神健康的负面影响,在我们病房的实践当中并不明显。画画反而可以在一定程度纾解他们的情绪。

《线条、颜色和故事》画展 受访者供图

2

今年上半年,我和日间康复中心的钟娜主任又提了开画廊的想法,她很支持我来做这个事情,帮我摆平了很多事,买了画框和射灯。用了两周的时间,我选了60幅画,和日间康复中心的工作人员们一起布置起来,其实挺粗糙,射灯的位置也不对,有些画有灯,有些画都没灯。走廊就在教学楼下面,从全国各地来医院培训的人,还有门诊的病人家属们,经过时都会看到。

展出的画里有几幅的作者叫陈忠,他生病前是美术设计师,得了精神分裂症后就来这儿了。他的大部分画以线条为主,都跟宇宙有关。他跟我解释,线条代表黑洞,红色代表行星,蓝色代表其他星球,白色代表宇宙其他的物质,看到画我很惊喜,好像一幅画就把宇宙给概括在里面了。另一位病人画了一幅叫《光》的画,他说,他想要画的是原子弹爆炸发出来的光。他的画有一种很澎湃的力量蕴含在里面。其实他们只要稍微解释一下,你就能够用他的眼睛来看到他们的那个世界了。否则他们精神世界关得紧紧的,根本看不出他们心里面在想些啥。

陈忠的《黑洞》 受访者供图

8月9号,画展开张,赶上了疫情的小高峰,开幕式都没办,后来才补办了一场开放活动,请了七八位艺术家,医生和艺术家之间对谈了一下,形式比较简单。没想到,过了一周,600号画廊突然引起了关注。我们连续几天接待了好几家媒体,大家的关注和关心给了我们很大的鼓舞。

我后来想,精神病院里有个画廊,本来就应该是一件很棒、很有张力的事,被冷落才是不对劲的。但如果没有这次爆红,画廊可能真的是做不下去了。

我从小到大都是个文艺青年,对研究文学艺术、研究自己很有兴趣,也受到精神病浪漫化的影响,总觉得历史上那些有伟大才能的人都有点精神障碍,好像人古怪一点,有助于他的成就。2008年,我考大学,那时金融危机,很多人失业,我怕没饭吃,就读了医学,读了医学中最像文科的精神病学。

我本科毕业就来这边工作,同时读了硕士和博士,已经工作七年了。刚当精神病医生的那几年,无力感蛮明显的。这里病房床位数90,里面70几个都是长期住院的老病人,相当于80%的病人长期在医院里,只有20%在流转。年轻的患者来了,治好就走了,我们手上的病人几乎都在五十岁以上。其实他们症状都控制得很好,符合出院标准,但出去之后如果家属不能监督他们按时服药,还是容易复发。复发次数多了,家属就完全放弃了。

所以虽然在病房里工作,但我总觉得自己就是个养老院的工作人员,你会发现,无论你做了什么,在老病人身上都不会产生效果。无非是做得好一点,他们能够比较平静地走向死亡。

医院里有一些开放病房,没有门,病人自愿入院,想走就走。里面的病人往往是轻度抑郁、焦虑、睡眠障碍和进食障碍,你治疗了,他们能够好,也会感谢你,给你正反馈。但那种病房毕竟少,大部分医生还是在大病房里,看到老年人就像落叶一样,逐步凋谢。

在这种环境做事,对人会有一些消极的影响。做得久了,连这种无力感都消失了。我会想,没啥,我给他们养老送终得了,平平静静送他们离开也是好的。这样想得久了,主体性是会被抹杀的,忘掉了作为医生的初心。

如果不搞这个画室,我会一直停留在这个想法里。但是有了画廊以后,我发现不行,还有自己的事业要做。它是连接艺术和精神病院的桥梁,公众能够通过桥梁,真正进入到精神病院,真正地看到这群人。最终目的不仅仅是办画廊,我们还希望能够办一个美术馆,一个独立建筑,还能承接那种高规格的画展。这个画廊是面向公众来建设的,不是我们精神科医生自娱自乐的。

3

画廊开起来后,我把电脑摆在病人面前,给他们看画廊的照片和视频。他们一个个脑袋伸得长长的,凑到屏幕前。放到某一幅画的时候,那幅画的创作者就很激动,但不会有太夸张的反应。他们的情感是比较含蓄的,但是你能够感觉出他的开心。

有一个病人除了画室画画,还会写书法,写完常常要送给我,我查着房,他经常拦住我,陈医生,你要看我的书法吗?如果我拒绝,他会露出失望的表情,我只好收下。我的办公室桌上堆了好多他的书法,今天早上又送了我三幅。

以前我只记得他们的名字和病情,看不出来他和别人有什么区别,见面打打招呼就过了。如果不搞这个画室,我跟他们没有什么可以交流的,只有通过这个画室,我才能够真正认识他们几个人。

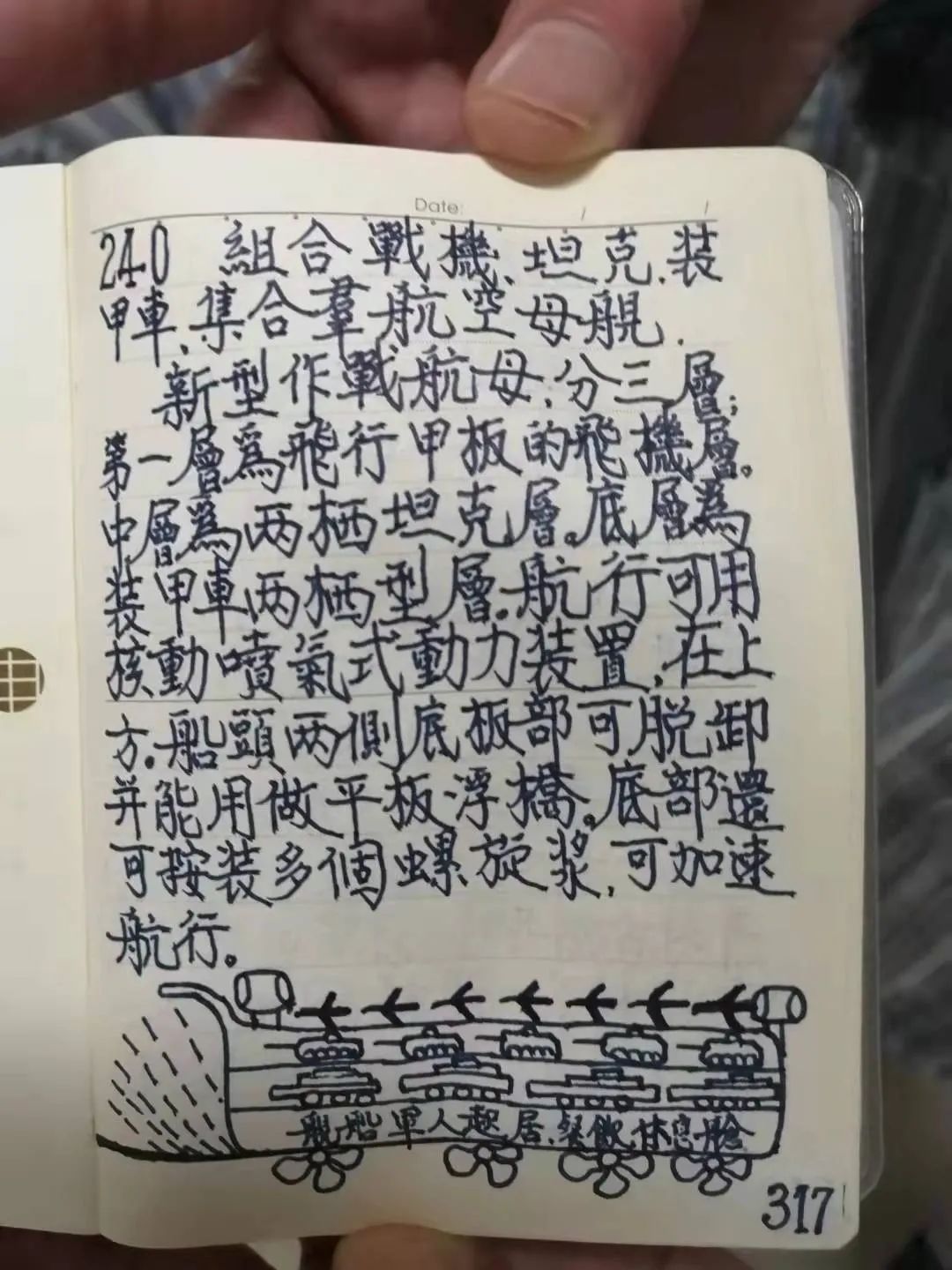

给我写书法的那位病人有好几个小笔记本,上面记着他天马行空的发明。他会写一段文字,再配上一个示意图:新型作战航母,还有标号,这个是240号。他在扉页写道,创新与智慧同行。

只有和他们熟悉起来,他们才会把最心爱最珍惜的东西展示给你看。有一个叫徐阳的病人,快八十岁了,有五十年的病程,常常给我看他写的诗,诗集前面有个目录,有首诗叫赠丁艳艳,她是我们病房的实习护士,他把她的名字嵌进诗里。他是一个对生活还有一股热情的人,很有劲,也很有情谊。

长期住院的病人有个共性:多数是精神分裂症。精神分裂症是个衰退性的病,越发展到后面阴性症状越明显,简单来说就是缺乏动力,不想做事,懒懒散散,没有对生活的欲望了。

但开始画画后,他们变得快乐多了,画完了,他们会站起来互相看别人的画,几个老头子,平时病房里面都不怎么交流,但是在画室里,他们互相夸对方的画,很肉麻地吹捧。你能够感觉出他像个活生生的人,想要像正常人一样有欲望,有追求,会思考,会创造,活出人该有的样子。

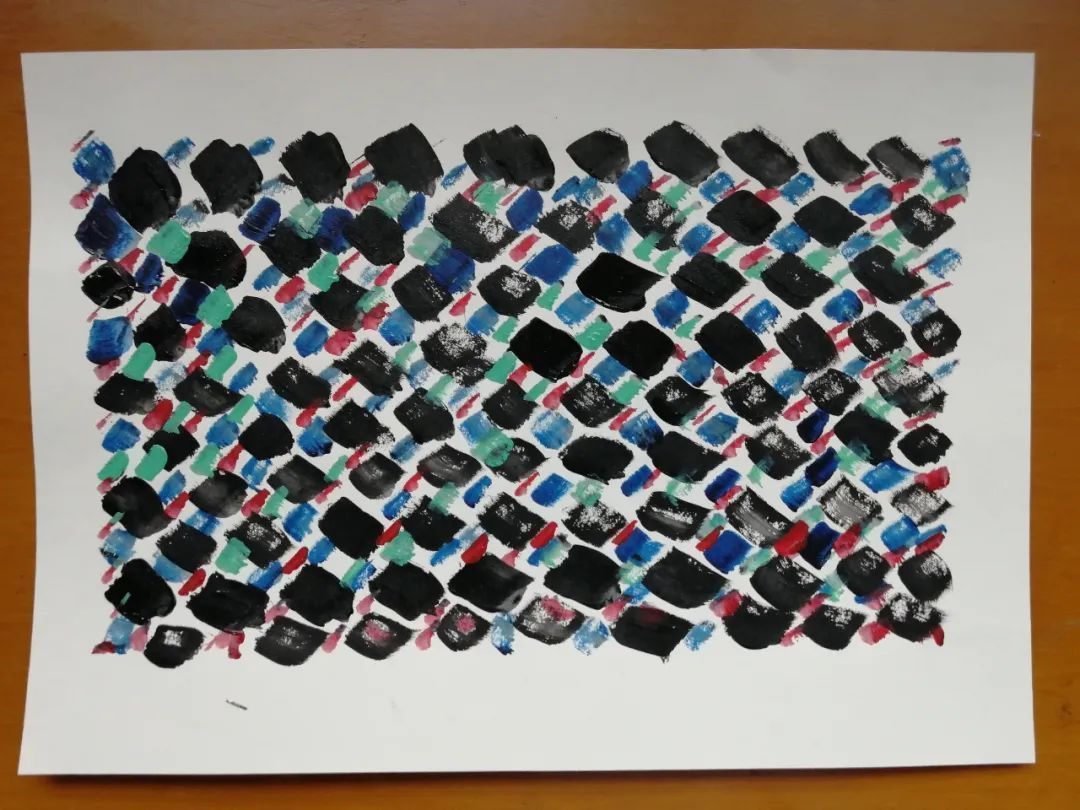

有个色彩用得很好的病人叫小荣,他是整个医院里面最年轻的病人之一,只有三十几岁,比我矮一个头,脸白白的,有点孩子气。他的画一点也不死气沉沉,能够看到他心里面还是有对生活的热爱,有一颗想要好好过日子的心。

他们的生活那么灰暗、狭窄,那么灰扑扑的,但是在画中努力用上更多鲜亮的色彩,有一种很强烈的对比。你会发现,他们能画的东西没有那么多。年轻时就已经住在精神病医院了,没有外面的生活经历,没有谈过恋爱,也没有社会交往。当他们已经一把年纪,准备拿起画笔画点什么的时候,只有童年的一些东西还能够拿出来。

我管他们叫病人艺术家。把疾病浪漫化是医生反对的,但是把病人的一些活动给浪漫化,我认为没有问题。病人艺术家是我们想要宣传给大众的一个理念。艺术不应该是那些官方书法家、官方美术家垄断的游戏,它是一个创造美的活动,只要你能够很好地表达你内心的感受,去感动另外一些人,你做的就是艺术,是最纯粹的、最本真的艺术。

我想通过这个称呼跟病人们讲,你可以通过自己的努力来为自己挣得一个新的身份。他们会觉得,哎,我的人生至少还有一点希望,有一点奔头,有了一点值得奋斗的东西。

病人送给陈智民的书法,贴在他办公室墙上。 受访者供图

4

办画廊这件事情做成了,我们也觉得够了,但还是希望能够拿它作为杠杆,来撬动公众对于精神障碍患者印象的改变。

但这个方式不具有故事性。什么有故事性呢?是妖魔化、神秘化的故事。我们小时候最喜欢看什么故事?最喜欢看那些有特殊才华的人患有精神障碍,比如牛顿,什么几天不洗澡,你会觉得好有意思啊,好像他的怪癖里面都藏着才华的秘密。

公众对于精神障碍有很浓厚的兴趣,尤其是精神障碍与特殊的创造才能之间的神秘联系。《天才在左,疯子在右》这样的畅销书也不叫骗人,只是写得不够严谨,助长了很多人对精神病浪漫的想象,但说到知识性的误导,也不至于。这种书籍的畅销是因为正儿八经的精神科医生,最适合提供这方面知识供给的人,没有把科普工作做好。大家对精神病院里面的故事感兴趣,自然有人来满足这个需求。

如果你对精神病人有异样的眼光,也不用有多大的负罪感,人的本性就是追求同类的,大家都是同质的,才能形成一个群体。但是用异样的眼光看待他,不意味着你要排斥和迫害他。我们办600号画廊,其实也是在利用这种异样的眼光。如果这个画廊不是在精神病院里,它办得再棒,里面的画再好,有这么大的影响力吗?没有。

所以大家都是抱着异样的眼光来的,是要在这个画的艺术性和病人的病情之间找到一些联系。

参观的人里有几个心理咨询师,说,这跟他们的房树人不太一样。房树人是一个心理测验,就是让病人画房子、树还有人,通过画的内容来分析病人的内心。如果看这些作品就跟看房树人一样,其实还是在研究他们,肯定是不符合我们本意的。

我们做科普的时候,如果跟别人讲,病人不是那么恐怖的,不会向你扑过去的,他们的感受不明显。但是我如果说,你看,病人画了一个高山流水,他用三角形代表高山,用横线代表水,把高山流水用完全抽象的方式表达了出来,有一种形式上的美,你会对病人产生不一样的想法,这就是消除污名化的契机——不是强行改变你对病人的看法,而是在情感上让你觉得病人不那么恐怖,甚至觉得他们有点可爱。

以前我们认为精神病人是一群疯疯癫癫的人,是社会的垃圾,但他们不是,他们当中,也是有人有才华,有人有一颗受到摧残的心灵,有人有一个有趣的灵魂的。

病人摊开记着自己奇思妙想的小笔记本,陈智民拍下了这张照片。 受访者供图

5

精神分裂症发病的高峰期是青壮年,现在这里的老病人往往在二三十岁就发病了,没有伴侣和孩子,出去也没有人愿意照顾。也有一位病人,有老婆孩子,但他在家里老是要发病,老婆跟他离婚,女儿不想让他出院,至今还在僵持。

病人就这样一批一批囤下来了,都是实在走不了的。所以有段时间,我在精神病院有时会感到自己在养老院。但这里跟养老院又不一样,这里是按照住院的标准设置的。

事实上,住院的话题已经是老问题了,大家都觉得这个问题很严重,但是没有办法。这跟养老问题一样,进入原子化社会,很多问题要社会来承接。

情况也在发生变化。他们刚发病的50、60年前,精神科的规范用药还不是很普及,他们没有得到很系统的治疗,即使以后用了好的药,还是很容易复发,不得不长期住院。近二三十年来,精神病治疗已经比较规范了,所以现在20几岁、30几岁的病人不大会落入这种长期住院的境地。就我个人的观察,以后这种长期住院的病人会越来越少,短期住院的病人越来越多,病人短期治疗后就可以离开,那才是精神科该有的样子。病人在长期服药的情况下还是可以回归社会,定期到医院复查就好。

精神障碍其实离普通人并不遥远,我们都有可能陷入和他们一样的困境。

近年来精神障碍越来越多,生活压力大,节奏快,发病率也随之提高。一方面因为医疗资源以及社会意识的增强,大家更容易认识到这是一个病;另一方面,精神需求在提高,一个人心情差了,以前大家不太在乎,觉得你不要矫情了,现在不一样,会觉得,你心情差了,你怎么想的,你跟我说说。

一些标签也在泛滥起来。有一些人会拿精神障碍来做一种自我标榜,有人觉得,抑郁症是因为我有精神追求,我对生活很敏感;有人觉得,我有强迫症,因为我做事情非常认真,好像你有了强迫症,精神力量会更高;还有人标榜自己双相,好像你躁狂的时候,你就是一个才华横溢的人一样。

比如现在大家都说自己社恐,其实真的社交恐惧,是自卑得不得了的,它对你的生活、你的职业发展有很大的干扰。有些人社交障碍严重的时候,上台发言,整个人抖得跟筛子一样,话都说得结结巴巴的,紧张得不行,会有濒死体验的感觉。

虽然是种误读,但是也说明大家开始重视精神障碍这个命题。

以前我们对精神病人全都是污名化,现在污名化仍然很严重,有部分演变成了浪漫化。这是问题的两个极端,本质上是同一个问题,就是对精神障碍不够了解、不能如实地去认识它。如果见到足够多的病人,你会发现,他们是一群过小日子的人,只是他们过小日子的空间是在精神病院里面而已。他们白天打打扑克,有时候也会搞点小恶作剧,比如把窗户上的螺丝偷出来,藏到马桶盖里。

他们其实也是普通人,大部分是没有才华的,大部分是比较可怜的,还有些比较讨厌。他们也会哭鼻子,日子灰扑扑的,这其实才是人生。我们和他们一样,总会有灰头土脸的时候。

观众为画展留言。有人写道,祝你能拥抱世界! 图源视觉中国

(为保护病人隐私,徐阳、陈忠、小荣为化名。)

TOP STORIES

相 关 推 荐

京公网安备11010502039624号

京公网安备11010502039624号