《山海情》原型林占熺:野草的道路

「不是什么高深的东西」

对于2021年最热的电视剧之一《山海情》,戏中凌一农的原型、福建农林大学教授林占熺,有两点不满。一是播出之前的审片会上,他说,跟剧里凌一农被「忽悠」去种蘑菇扶贫不同,我明明是主动去的。二是,剧播出后,他跟凌一农的扮演者黄觉通过一次电话,「当时我讲了一点点真话,我说感谢他们,他们演得很好。但是现实比那个更艰难。」

这是一种赤诚的较真。从福建去到宁夏,到全国最贫困的西海固搬迁过来的闽宁村,林占熺一直以来走的是野草的道路,就像他毕生的研究对象,菌草。《山海情》里,凌一农第一次出场就是在一片绿草丛旁,草奇迹般地生长在干燥和贫瘠的沙漠上。现实中,林占熺在1986年发明了以草代木栽培食药用菌的技术。直到1996年一次国际会议进行命名之前,这些草被统称为野草,是大自然中疯长但是不起眼的存在。

「并不是什么高深的东西」,林占熺在农大的同事林文钦评价道。林文钦是个外行,他的认知具有一种普遍性:林占熺研究的并非分子学、生物医学或者临床医学等等高深的学科,而仅仅是个草,野草。林占熺也自嘲:别人看到没有什么意思嘛,一点点草,这算什么呢?

但林文钦认为,林占熺的厉害之处在于,「实际做出来」。这也是农学的要义所在。

菌草技术诞生于福建,但也被带到了与福建生态条件相差甚远的宁夏。林占熺在1997年来到宁夏。出发前,他和助手跑到学校小卖部要了6个肥皂箱,将菌草草种装入纸箱里。他还记得那是1997年4月15日,当天晚上,他来到彭阳县,夜里十点多钟,顾不上吃饭就打着手电去看当地的窑洞情况,看看到底有多大多深,适不适合种菇。他发现彭阳县的窑洞保温保湿好,温差小,但通气不好。林占熺建议,窑洞顶上开个小洞,就能行。第二天,他参与签订了福建宁夏对口帮扶协议。

1997年4月,林占熺(左一)带领科研团队首次在宁夏彭阳县试种菌草受访者提供

彭阳县的农民一年四季都以大豆、玉米为主食,蔬菜很少上桌,更没见过蘑菇。听说能用废弃的玉米秸秆种出蘑菇,都不信。林占熺筹备了一个多月,办了个218人参与的培训班,用最通俗的语言给这些甚至是文盲的农民讲解菌草技术,培训班结束后,他在彭阳县挑选了27户,用废弃的窑洞和简易的菇棚,用玉米杆和小麦秆种蘑菇。

剧里凌一农助手小黄的原型之一是今年63岁的黄国勇,他从2000年开始跟着林占熺在宁夏扶贫。林占熺曾告诉他,一位驻扎宁夏的福建扶贫干部说,这里是宁夏,不是福建!这里天上没飞鸟,风吹石头跑,搞什么菌草。对方还说,我是福建人,你不要弄得我没脸回去。黄国勇记得,有一年他在宁夏经历了17次沙尘暴,风一吹,三米不见人,乌天黑地。房子里面全部是沙子,所有窗户用橡皮胶泥也封不住。鼻血直流,每年四月腿脚开始发痒,拼命抓,拼命出血。那种工作,「要整个人趴下去」。

每天晚上,扶贫队的队员们沿着山间小路,借着手电筒的光,一户一户看蘑菇。蘑菇长出来了,半年后,每户种植平菇收入都超过了2000元。这2000元在当年能买回一年的口粮,还能买化肥、地膜和一头驴,还有人给自家打了一口土圆井。

1998年,菌草技术来到闽宁村,那一年,闽宁村农民人均纯收入才610元,连窑洞也没有。林占熺就往地下挖一米深做半地窖式的菇房,也可以保温保湿种蘑菇。林文钦说,「你不要看这很土,很多专家都做不到,他做了。」就像野草,他擅长在看似不可能的地方找到缝隙,从缝隙里找到解决问题的办法。

林占熺大部分时间在福建,一两个月去一次宁夏,每次一下飞机就去菌草育菇现场,有一次从农户家回到驻地,快晚上10点了,还通知黄国勇开会。会开了一半,他讲话有点吃力,开始流汗,黄国勇请他去休息,他才说自己脑袋确实不听指挥了,一转身躺下就睡着了,梦里还在大喊,「菌草菌草」。

出蘑菇需要让温度保持在20度以下,宁夏海拔高,温差大,夏天凉快,用水调温可以出菇,但是要很小心,控不好温度菇容易死掉。黄国勇说,「挑战最厉害的是这个问题」。有年7月份碰到冰雹,他让人赶快打水、调温,菇出来了,但其他人一看,也慌了,也开始打水调温,不该调的也调,菌丝死掉了。菇一死,老百姓来找黄国勇,那半年,他头发两边都白了。

菇种出来,怎么变成钱?一开始,林占熺不愿意承包销售,他觉得,来扶贫,和老百姓是「心贴心」,一有买卖,老百姓就容易觉得他们要挣钱。但在国外推广菌草技术时,他接到了电话,说扶贫办希望他们卖菇。那时,长途一分钟要40多块钱。回国后,林占熺去找福建当时的扶贫办主任林月婵,对方说,教授,你不去卖菇,我也不会卖菇,老百姓也不会卖菇,这事就做不成了。林占熺一听,「那就签嘛,就卖菇」。他就怕事情做不成,又专门讲,「如果有什么问题,政府要支持啊,万一要赔,我也没钱赔,我真的没钱赔」。

1999年,林占熺和团队在宁夏贴出「安民告示」,与菇农签了协议,全部包销,通过空运运往全国各地。高峰时期,银川到上海的货舱几乎被闽宁镇的蘑菇塞满。黄国勇说,电视剧里垫钱的事发生过,上海一家菇贩说自己没卖钱,赖账3.6万,他跑到上海去要,没要回来,最后给菇农的钱是队员分摊的。

因为包销,林占熺担心的误解发生过。他接到过一个扶贫队员的电话,「林老师,他打我!」菇种出来,品质不一,但有的菇农觉得为什么我的菇价格比别人低,是被欺负了,拿着扁担要打队员。林占熺在电话里喊:「你跑,你赶快跑!你拦的士到县招待所去!」他对队员有三条铁的纪律,其中包括「如果发生了矛盾和争执,必须骂不还口、打不还手」。

这可能是林占熺对《山海情》的第三个不满:剧里凌一农参与了和蘑菇商人的打架,在剧本原稿里,还是凌一农「先一拳干过去,然后打起来,肋骨被打断了」,林占熺看过,觉得不妥。电视剧去掉了凌一农先挥拳的情节,但他的肋骨还是被打断了。林占熺声音很委屈,「我的肋骨明明是在扶贫路上出了车祸断掉的」。后来人跟他解释,教授,这是电视剧,不是纪录片。他说,「好的」。

2010年,林占熺(右二)带着科研团队在宁夏银川市永宁县闽宁镇荒漠地种植菌草获得成功受访者提供

一生恰如这野草

林占熺记得童年时漫山遍野的芒萁。那是福建地区常见的野草,半人高,叶子像羽毛一样伸展,生命力旺盛。遇上烧山,树都被烧死的时候,芒萁依然疯长,帮人度过最穷苦的日子。芒萁和米糠拌在一起吃,芒萁有点硬,经过嗓子时有点刺,但吃完了没事,他知道,这起码是一种没有毒的草。

看到人们为了种菇砍伐树木时,林占熺又想到了芒萁。

上世纪70年代初,中国从日本引进椴木栽培香菇技术,成为短平快的致富项目。林占熺在福建三明真菌研究所工作,推广椴木种菇,但他感觉到两国国情不同,日本土地私有制,世代承袭。但在中国,一个农民不可能等待树长二三十年再砍下来种菇。之后,椴木栽培发展为木屑栽培,但依旧需要砍伐树林,将树木粉碎。

有没有不伤害树木的办法?林占熺想,能不能用草来代替树木种菇?「他当然也不一定有理论基础,因为这个理论基础全世界都没有。全世界都把香菇定义为是一种木腐菌,用草呢?这个是完全他自己想的。」林占熺当时的同事林津添说。

芒萁杆硬,木质素含量高,质地与阔叶树相近。林占熺觉得,也许能行。但实验还没取得成功,1975年,他被调回福建农学院的农场做行政工作。以草代木的想法暂时搁置,到了1983年的春天,林占熺随同福建科技扶贫考察团去了龙岩长汀县,他看到,客家母亲河汀江的上游,盆地支离破碎,山丘荒秃,植被疏松。而生态脆弱总与贫困相连。一个小男孩拉着他的衣服,用客家话问他,能不能给一块地瓜片吃?

以草代木种菇的想法,再一次出现在了林占熺的脑海里。

用拆迁的庙的废弃瓦片搭了个平房,林占熺开始研究以草代木种菇技术。没有现成的经验可以借鉴,没有实验室,没有设备,没法申请立项,甚至,没人知道研发时间会持续多久。林占熺先是从山上砍了芒萁回来,绑在一起,灭菌,用8分钱买来的自行车钢线敲成接种针,放到酒精灯上去烧,试图接种,但这种方法会产生污染。他又想办法从仙游买回一台饲料粉碎机,把芒萁粉碎,加工成培养基,装进瓶子里,植入香菇菌种。不同基料和菌种的比例,他做了上百个瓶子。1986年,第一朵香菇长了出来。林占熺确定,用草种香菇,是可行的。

对于科技界来说,林占熺的实践突破了木腐菌和草腐菌的概念。林津添说,这是「一个不小的发明」。但他跟林占熺说,「像你这个课题,我大概一篇论文就完了,就这么一回事了」。

但对于林占熺来说,更重要的是之后的事情——怎么让这项技术进入实际。他不在乎论文。在福建农学院组织专家对芒萁、五节芒等野草栽培食用菌的研究鉴定通过后的第一周,林占熺就把野草栽培食用菌培训班办起来了。

培训班免费,他先在福建尤溪县推广。1989年,去尤溪县的路上,车翻了,掉到10米深的山沟里,他看到车飘起来,斜下去,头撞到车壁上。他能听到助手喊老林老林,却没法出声。助手哭了,但林占熺在半清醒中想的是,菌草啊,现在告别还太早了。

这次车祸使他左肋骨断了两根。他后来想,「对于老伴、小孩、父母,也挺爱他们的,怎么关键时刻只想着菌草了」。这事被妻子知道了,妻子说,这个人没良心,他快要死的时候只想着他的菌草,不想我们。

尤溪县的示范点取得成功后,林占熺在福建开更多的培训班,在一次厦门的培训班上,宁夏彭阳县的县委书记找到了他,想邀请他带着菌草技术去宁夏。1997年4月,菌草技术被列入闽宁对口扶贫协作项目。林占熺想,如果菌草技术能在贫困的、生态脆弱的地方试验成功,就更有「说服力」。作为一个新兴事物,缺乏说服力是推广菌草技术的困难。他一定要挑最难的事情做。1998年,菌草技术来到闽宁村,《山海情》的故事便从这里开始。此后,他又带着菌草去往非洲,他的一生再也没有和这些「野草」分开。

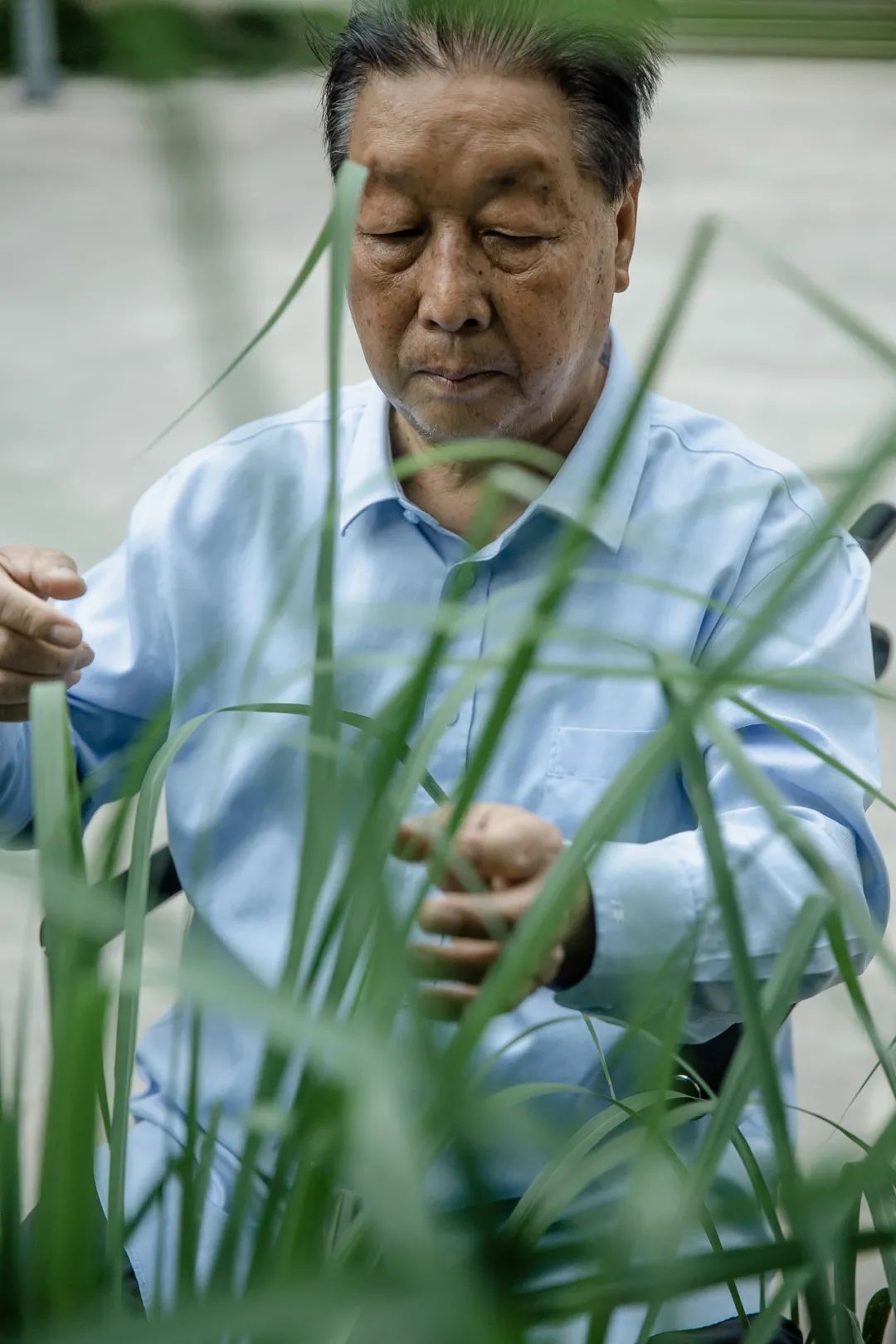

林占熺的一生也恰如这野草。他出生于1943年的闽西农村,啃的是芋头和地瓜,一年到头就是盼望收谷子。一件棉衣从爷爷传给父亲,他上学了,传给他,等他上了四年级,又把棉衣给弟弟。衣里的棉已经一团一团的了。60多年过去了,他还能回忆起当年「一边学习一边劳动」的生活,这个78岁的老人闭上了眼睛,伸出手,在空气中抓住了一根放牛绳,模仿清晨从被窝里被父亲拉起去放牛的经历:眼睛还睁不开,走路的时候,走走走,脚趾头踢到个石头,踢一下很痛,才醒过来。

一个更悲苦的故事是,林占熺的祖父去世后,家里没有钱给他买棺材。父亲把田抵押,安葬了祖父。但农民没有了田便没有了根,后来,是祖母狠下了心,把亲生女儿也就是林占熺的姑姑卖掉,才把田赎了回来。

林占熺的一生伴随着新中国的历史。他是村子里第一个考上大学的人,后来他成为大学教授,衣食无忧,但童年时见过的贫苦,他忘不掉。他见证国家的巨变,在1966年加入中国共产党。作为党培养的科技工作者,他把「人民」的概念真正装进心里。当他回到家,外孙女上来抱住他,他感觉到这是天伦之乐。但他立刻会想到,那么更多人的天伦之乐呢?自己享受到了,又该如何让更多人享受到呢?「最大的驱动力还是老百姓,还是这个事对老百姓有价值,对人民生存发展有价值。这才是无尽的动力。」

这是一个离当代年轻人很遥远的叙事,他言之凿凿地谈起来,又补充说,这些话「很大很空」,但他真的相信。

「你到底路有没有走错?」

少女时期的林冬梅不想走上父亲林占熺的道路。林占熺最初的实验室人手不够,上小学的冬梅得每晚蹲在电视机面前,手写记录福建各地的天气预报。「小时候觉得,跟了他就是苦哈哈的。」她眼见着父亲让亲戚朋友和菇农都来家里吃住,最多时候家里住了9个人,母亲负责一切用度和家务,她看见了母亲的艰苦,看见了为父亲的事业奉献的命运。

1985年,为了建一个更正规的实验室,林占熺向学院总场生产队借了5万块钱。知道这个消息后,10岁的冬梅和父亲谈话,严肃地说,你欠这么多钱,我是不会替你还的。林家只有两个女儿,在老家,没有儿子被认为是后继无人,作为长女,冬梅从小就觉得自己要撑起家庭。当时林占熺和夫人一个月的工资加起来也才百把块钱。到月底,没钱了,冬梅的储蓄罐就会被抠啊抠,掏出硬币拿去买邮票,买饭、买菜。

1992年,17岁的冬梅得到公派去新加坡念书的机会。此前,在父亲的说服下,她放弃了更擅长的文科,转而学理,专攻生物。但在新加坡,她写信告诉父亲,以后不会跟着他干。「从本性里面说,大家都喜欢更平顺的生活,我不会特意去自找苦吃。」毕业后,冬梅留在了新加坡,拥有一份高薪、稳定的职业,她以为自己成功逃逸出父亲的道路。

老朋友也觉得林占熺的道路未必正确。林树钱曾在三明真菌研究所任职,他觉得,林占熺口才好,组织能力也好,应该是做行政的料,当官的料。后来林占熺调回农学院,也确实成为最年轻的处级干部。林树钱经常说林占熺,「你到底路有没有走错?你的面前有两条路。一条路是政治的,起码厅级干部往上,都不止……这边路是很顺的」,但是,往学术界去,想要得到食用菌界的认可,难度很大,「搞这个技术是崎岖不平的」。

福建森林覆盖率高,人均耕地面积小,菌草技术不像在宁夏等北方地区那样可以进行大规模推广。一直有人反对林占熺的方法,认为「种草很啰嗦,种完又去砍,劳民伤财。」对于农民来说,一亩三分地更愿意选择种蔬菜和粮食,而非草,「随便木头砍下来就可以种香菇、种灵芝,何必去种草呢?」不止是学术上的讨论,攻击和非议也出现了,有人说林占熺是「把地球皮给剥掉」,原本有个项目,拨三百万用来给闽西扶贫,因为这些声音,被砍掉了。还有人说他是「国际科技骗子」。

林树钱记得,当时的福建省一位副厅长也告诉林占熺:一亩的田给你种草,这个划算还是种粮食划算?当人饥饿的时候,困难没有粮食的时候,你吃草行吗?

1995年,一个来自巴布亚新几内亚的年轻人到了福州,参加首次菌草技术国际培训班,回国后向政府推荐了菌草技术。1996年,巴布亚新几内亚东高地省省长来到福建,邀请林占熺到那里推广菌草技术。巴新是一个位于南太平洋的岛国,林占熺去了一趟东高地省,在有着5万人口的鲁法区,他看到大部分人还穿着树叶,那是一个近乎刀耕火种的社会,大片大片荒芜的土地未被开垦,「感觉到那边老百姓确实非常需要(菌草)」,就此,林占熺开始援外。

福州前往巴布亚新几内亚经常在新加坡转机,林占熺会和冬梅在机场见一面。一起走路时,冬梅发现一向风风火火的父亲跟不上自己的脚步了。作为长女,她提出父母亲退休之后可以来新加坡养老,父亲拒绝了。林冬梅知道,父亲作为家庭的核心,他不来,母亲也不会来。「那我就只能考虑回去。」

她知道父亲一直在等她回去。当年她给父亲写的说自己要逃逸的信从来没有得到过回应,幼年时,父亲在她的床前挂了自己写的《石灰吟》,「千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。」冬梅盯着那首诗有成千上万遍。他不是常在家里的父亲,但冬梅始终觉得,在感情上与他很近。

林冬梅与父亲林占熺

2003年,林冬梅回国,当时菌草研究所只有3个编制。她主动承担起各种工作,写材料,查文献,开发产品,编教材,上课,翻译,接待。多年来积累的知识和经验都能用上,她笑着说,「我基本上是生来就为他干活服务用的。」因为忙碌,她错过了生育时间,但她想,自己的人生不一定非要得到什么,「不浪费我的能力和潜能,我怎么样都能过」。但父亲不同,「我觉得林老师是有非常强大的愿力的,是为社会好,为大家好。那我就帮助他实现他的愿望。」她总是叫父亲「林老师」。

冬梅有两个硕士学位,回国后,她拿着工资表来问林占熺,该不该填,工资是1500块钱。「她拿着那个表,有点感觉人格受到了侮辱……我说,我们回来也是做事情,如果为了工资咱就不回来了,填吧。」林占熺说。

林占熺性格平和,但在自己坚守的价值观面前,会显得有些强势。为了菌草,一家人都被他拉了过来。

1994年,林占熺的六弟林占华在为菌袋灭菌时因为高压锅爆炸去世,一贯沉稳的林占熺天天抽烟、喝酒,「没想到付这么大的代价」。他把六弟的尸体运回老家,村里人觉得他害了村里第一个研究生。后来是父亲安慰林占熺,「如果解放前,你们兄弟几个人都会死在战场上,你就把他当成死在战场上,继续努力吧。」

五弟林占森至今还在斐济援外。他跟着林占熺干了20多年,到快退休的时候,他想回国,好好教育好孙子。但林占熺想来想去,没有比他更合适的人选了,让他再坚持几年。疫情期间,菌草中非合作项目启动,林占熺派出侄子前往。二女儿林春梅的丈夫本在华为工作,如今也被林占熺派去了内蒙古进行生态治理。林良辉是林占熺三弟的儿子,现在是林占熺的助手,他从小最害怕这个伯伯,总问他考多少分。毕业时他收拾好行李要跑,摩托车都寄回老家了,林占熺叫住他,之后让他去斐济待了三年。

「又要生存,又要发展,又不能去挣钱。你去挣钱,人家说你扶什么贫。这就是吃亏的事情,家里面人一起做吧」。林占熺说。美国和日本都曾有企业邀请他,给他开高薪,承诺办学校、出书,他不肯。技术转让给日本一家企业,他拿到10万美元,用这笔钱还了债,给工人发了工资。

农业技术的科研是为了谁?林占熺说,「把论文写在祖国大地上,写在农民钱袋里」。在他看来,有一些科研是为了写论文,而他的科研是在实在的土地上。在理论上,他开辟了一个菌与草交叉的新领域,创建了一个全新的技术体系,同时,一些人的生活的确因为菌草改变。

回国的第二年,林冬梅跟着父亲把菌草技术带去南非。这里最穷苦的人多数是单亲妈妈,她们往往只能当养路工,用繁重的体力劳动养活自己和孩子。冬梅发现,这是和自己的过往完全不同的世界。在新加坡,她的同事想的都是如何过上更好的生活,做教授,去欧美,度假就是全世界飞。但跟着父亲推广菌草技术,冬梅看到了世界的另一面。因为菌草,这些当养路工的南非单亲妈妈们开始学习种菇,收入提高了,她们可以把孩子送进学校,不再重复自己的命运。

冬梅发现,她在父亲的道路上找到了价值。

一条更宽敞的路

《山海情》只呈现了上世纪90年代凌一农带着村民种菇脱贫的故事,现实中,故事还在继续,如今林占熺的团队依旧驻扎在宁夏,在石嘴山创建菌草科技创新产业园,选育出「巨菌草」草种,既可以种菇,也可以代粮养畜,后者的技术门槛更低,老百姓更容易成功。听说拍摄《山海情》投入了九千万,林占熺的反应是,这九千万拿给我去扶贫能做多少事啊。

但很快,他发现自己「错了」,电视剧播出后,许多人认识了林占熺和他的菌草,带来的热闹几乎超过了他近半个世纪发明和研究菌草的总和。他接到很多电话,要求采访,要求拜访。林树钱告诉他,不要什么人都接待,得分级,林占熺不同意,他觉得以前做菌草,想让别人知道,都得去找别人;现在别人主动找上门,要更加珍惜配合。林良辉说,现在林老师的时间都不是他自己的了。

除了更忙,林占熺的生活没什么变化。一件汗衫穿得衣领烂掉了,不扔。喝灵芝水的保温杯用了十多年,不换。每天要吃的25种药被他的夫人装袋,写上时间,他依序咽下。他谈论的永远是菌草,只有菌草。人们问他这样累不累,他说不知道,但只要上了飞机、火车和汽车,他立刻就能睡着。86岁的林树钱劝他,时间还很多。他说,不够,要干的活太多,让人忘记了时间。

去到任何地方,林占熺关注的总是草。一位队员在西藏林芝给他发来照片,在高海拔地区,别的草都枯着,唯有一丛草还是绿的,林占熺就让队员把草带回研究。在福建一个村庄,他看到清澈的溪水里面有绿油油的草,没有肥料都长得这么好,他又下水把草折下带回来。

野草是无穷的,林占熺的耐心也是无穷的,「这个不能浮躁」,他总跟队员说,「你搞得好是看不见的财神爷,金银财宝送给千家万户,你搞不好啊,你会变成杀人不见血的刽子手,让人上吊、跳河。」用草种菇是在跟细菌、真菌等微生物打交道,如何能让没有基础的农民获得成功,在前期要进行不断的摸索,这是必须万无一失的事情。

现在的菌草研究中心位于福建农林大学校园内,是一座6层高的白色小楼。27岁的鄢凡是其中最年轻的工作人员,她毕业于厦门大学英语专业,一起毕业的同学大多数去了外企,追求一种更成功的生活,但她五个月前来到这座白色小楼工作,她说,在林占熺身上看到一种持久的专注,一种近乎于热血的、对于草的着迷,「用半辈子的时间去研究不起眼的那个草。」

研究中心周围是林子,还有几个土坡尴尬地立在那儿,环境清苦。鄢凡进入这个单位,「在物质上没有特别高的回报,但是精神上面很强烈」。

相比五楼的会议室和办公室,四楼显得有些寂静,在这里办公的是68岁的林津添、75岁的林文钦和86岁的林树钱,他们是林占熺在三明真菌所或是在农大的同事,退休后为林占熺返聘。林文钦此前在学校的工会工作,喜欢写东西,林占熺想要他来帮忙收集素材制作菌草期刊免费发放给农户,就问他什么时候退休,当时他离退休还有10年,结果10年后,林占熺的邀约马上来了。林文钦说不出林占熺有什么动人的故事,他说他感动于林占熺干这个事业,「一个人如果被一种思想境界所武装,他就可以产生无坚不摧的力量,他觉得有意义,就要义无反顾地去做。很多人没进入这个境界,讲是讲了,还是停留口头上,他真正是理解了,觉得有这个必要去做。」

年初,鄢凡曾陪林占熺去北京录制《我的艺术清单》,录制前,林占熺请导演提前发给他要朗读的《钢铁是怎样炼成的》选段,他读道:人的一生应当这样度过:当回首往事的时候,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为卑鄙庸俗而羞愧……他告诉鄢凡,这不对,「卑鄙庸俗」程度太重了,应该是「碌碌无为」。这并非版本记忆的差异。对于林占熺本人来说,碌碌无为已经很羞愧了,怎么会更过分地到卑鄙庸俗的地步呢?

但他也开始考虑起一些「碌碌无为」的想法,比如单位的年轻人,要成家,要立业,要买房子,他希望自己能够创造条件解决他们的后顾之忧,方法是让他们援外,国内领一份工资,国外再领一份津贴,收入高一点,但年轻人又觉得外面苦,不想去。他想,如果再过10年,能建成世界级的菌草研究发展中心,或许有办法留住更多肯干、能干的年轻人。现在还太早,问题也很显著:二十几年前他就想找到一个年轻人来继承自己的事业,没有,直到冬梅回来;但再往下,冬梅找不到像自己这样的年轻人了。

到北京录节目时,林占熺执意要带上菌草。是从白色小楼背后的林子折的,8种草,都带上一两根,每个折断的地方做成扦插的三角状,可以拼接。到了录制的时候,草有点蔫蔫的,导演提议说,不拍这个草了。但林占熺坚持让草入镜,三个人抬着。如今,他的菌草草种已达49种,最高大的品种可以长到9米高。这个在自然界里已然存在的、不起眼的野草,在林占熺的培育之下,变得更加高大。

6月初,林占熺去北京参加中外记者见面会,前一晚回酒店的路上,他不小心踩到下水道盖旁边的小坑里,骨折了。在医院进行急救处理后,他照常参加了见面会。之后,他面临一个选择——回福州休息,还是继续去乌海工作?

去乌海是向领导汇报。他知道这种机会不会有第二次,还是去了。会见领导的瞭望台有50层的阶梯要爬。他总是想得更多,怕要见面的书记看到自己的脚会责怪部下,又把脚上的石膏剪掉,硬把鞋穿上,用手抓着扶梯往上爬,「反正好久没锻炼身体了」,他说,下一句话便说出自己的真实心情,「有点要上战场一样。」

「我感觉每前进一步,我都要踩在实上,好像这只脚不小心稍微踩空一点,可能就粉身碎骨。因为这个创新,你不是主流,你好像怪物一样,是吧?你看,菌草,草种香菇,全世界没有。」

他已经做出了「全世界没有」的事,接下来,他想要做得更多。每件事都很大,但他的声音一直都很轻。思维是容易固化的,最难的事情最能解放思想,让人看到可能性。

比如,现在他正试图在黄河沿线利用菌草防风治沙。早在2013年,林占熺的团队就在内蒙古阿拉善黄河沿岸开始种植菌草,二女婿负责这件事,种了6次都失败了,他给林春梅打电话,春梅说,要不我跟爸爸说说?但女婿知道,林占熺不会罢休。他们继续尝试,终于成功,菌草的根系深深地扎进土里,「菌草一生默默无闻的,活着的时候防风固沙,死了以后照样防风固沙,地上长没了,底下的根还能固沙。」

但这面临着种植面积的问题——它需要投资,需要对农民的补贴。专门跑到乌海,就是为了争取当地政府支持。

如今,78岁的林占熺坐在家里书房的椅子上,周边的书架里满满当当塞满了这半个世纪的研究资料。他拿出一张纸,演算起了在黄河流域种菌草的希望面积——如果是玉米耕地的一半,会产生怎样的效益。如果再少一点,是三分之一呢?他又写下一个算式。「个人最多再过几千天就不在这个世界上了,也就那样,但是这个事业它是可以持续下去的。」

最近让林占熺开心的一件小事,是内蒙古阿拉善的「绿洲一号」长出来了。地面上看,这些草通通枯萎死去了。在即将放弃这个草的时刻,发现它们越过了阿拉善零下32度的严寒和荒凉的冬季,从深洞里长出崭新的绿色嫩芽。它再一次被选中了。

TOP STORIES

相 关 推 荐

京公网安备11010502039624号

京公网安备11010502039624号