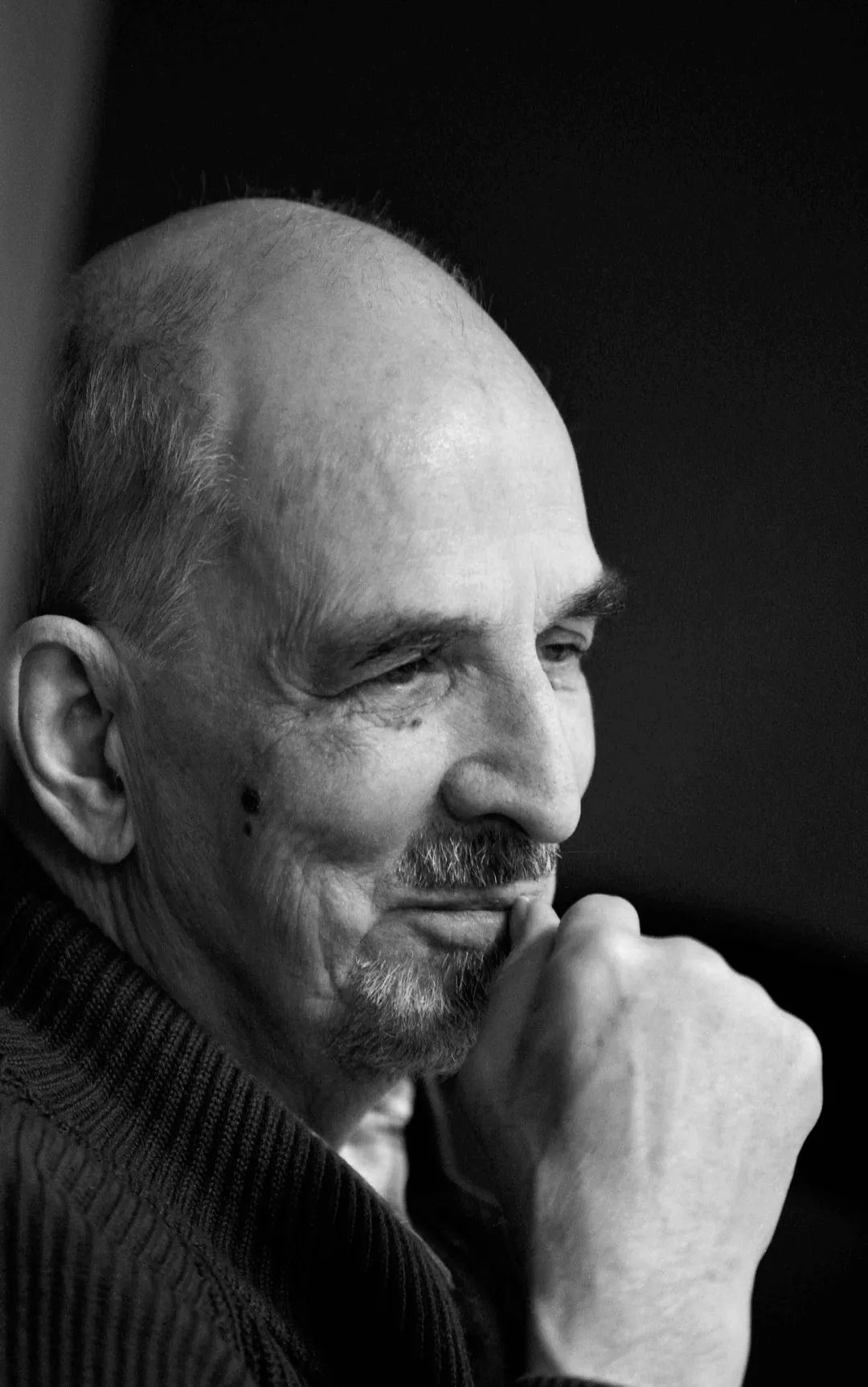

不要打扰伯格曼

英格玛·伯格曼先生恐怕是世界上为数不多把自己袒露得一干二净的人。他毫无必要地在自己唯一一部自传里写下那些丢人的事,比如因为母亲在生育自己时患上了西班牙流感,他深受神经性胃炎的折磨,以至于在「裤裆里随时可以掉下大便」。

他还曾是个心眼极坏的小孩。因为妹妹出生后夺走了父母大部分的爱,他便和哥哥一起谋划着用种种方式杀死她。真的,有一次差点要成功了,他趁着家里没人,溜进卧室准备对摇篮里小东西下手——结果他理解错了哥哥让他掐喉咙的意图,直接用手压了妹妹的胸脯,妹妹惊醒,行动失败。但他心里却充满了「强烈的愉悦」,以及随之变成的惊骇。

他也毫不忌讳在在任的妻子面前记录他与过去多任妻子或情人间的爱慕与激情,这些记录甚至有些可笑,因为越往后,他需要赡养的家庭数目就越来越多。最令人忌讳的政治不正确他也不在乎——他在二战时曾一度崇拜希特勒。酗酒、好色、滥交、恐惧、冷漠、软弱、无能、仇恨,他毫不留情地在众人面前解剖自己。

童年与家庭是这些晦暗的源头。伯格曼的父亲是一名牧师,每次犯错时,他要到父亲的房间里接受审问与鞭打,进行忏悔,最后还要被迫去吻父亲的手,以请求宽恕。母亲也没有少一点凉薄,当伯格曼去拥抱和亲吻她时,她扇了他一耳光——技巧出乎意料,是戴着两枚沉重戒指的左手,闪电一般——伯格曼在自传里写道,他当时笑了起来。最后父亲因恶性肿瘤被送进医院,伯格曼也没有去看他。冷漠如同血液里的基因,流淌在伯格曼家的每一代人身上。

这些生命中的黑暗与邪恶贯穿伯格曼的电影之中。你总会在他的电影中看到一些尖锐时刻:《秋日奏鸣曲》里多年未见的母女因为一场暗自的钢琴较量而爆发战争,「一切都有爱和关心作幌子,母亲的失败要由女儿补偿」;《萨拉邦德》里骄傲的父亲用尖刻的嗓音贬低儿子,「废物,他连自杀都不能成功!」《婚姻生活》中出轨的丈夫大声训斥着妻子的臃肿无趣,对婚姻心存执念的妻子却在得知丈夫即将和情人出国度假时,利索地帮其收拾好行李箱……

坦白说,有时看伯格曼的电影会产生强烈的不适感。这种不适除了源于戏中人不合时宜的呐喊与尖叫、突然巨响的时钟、无限放大的脸部特写等效果因素外,更多是那些来自内心深处的颤动。那些刺耳又真实的台词如同轻薄的蝉翼,挑动着人们最幽微的念头。

电影给了伯格曼怀疑、揭露与对抗的特权。他教会人们去突破已有的枷锁与界限,展露事物中有美好的一面,也有丑陋的一面,亲情里尚且有与生俱来的自私与狡诈,更何况爱情和友情中的不忠、背叛与漠视,以及凌驾于我们之上的上帝、宗教的忽视与背弃。

正如学者戴锦华所言:「我觉得仅仅是在那个时代,人们才敢展现自我的地狱,不像现在我们都在伪装自己心里有天堂。当我们自觉地说我是地狱,向外人展现自己的地狱的时候,一定是因为这个人心里有着强烈的对于天堂的向往。如果他是地狱里的生物的话,他根本不会认识到自己是地狱。」

导演李安在18岁第一次观看伯格曼的《处女泉》时,确定了自己此生必须要做一个电影人。他说自己在拍电影时,正是应付着心中魔鬼得逞的部分:基督教的撒旦、佛教的色相业障、道教的卧虎藏龙。「世界上很多事跟不够真诚有关系,彼此生活很虚假,要维持表面的和平。电影是可以演练的冲突,达到彼此的了解,唯恐天下不乱,制造冲突,检验人性,拍电影的人把内心光明跟黑暗都摊出来给观众检验。」

2006年李安拍摄《色戒》,就在最痛苦与挣扎的时刻前往法罗岛求见伯格曼。在那几张流传甚广的合照里,李安伏在伯格曼的肩头,像在父亲的怀抱中哭诉。伯格曼也是许多著名电影导演精神上的父亲。在纪录片《打扰伯格曼》中,李安、伍迪·艾伦、马丁·斯科塞斯、北野武、迈克尔·哈内克等众多导演来到法罗岛,来到伯格曼的故居,或者通过镜头回忆年少时伯格曼电影给自己带来的心灵颤动。

36年前,瑞典导演PeterSchildt在伯格曼的《芬妮与亚历山大》中担任副导演。那时他只有31岁,朝夕跟着一位年过60的导演,他感受到了一种smooth(平和)之感。Schildt向《人物》记者回忆,那时候剧组每天早上8点半开工,5点准时收工,所有的拍摄都早已在伯格曼的脚本里运筹帷幄,深深植入了演员与工作人员的脑海中,仿佛每个人的心中都早已画好了伯格曼心中的世界。

伯格曼需要一种对于电影极度的掌控感,有时涉及到小孩与动物的镜头会让他焦躁不安。Schildt记得,在《芬妮与亚历山大》的拍摄过程中,一辆马车原本应该从远处驶来,从镜头面前经过,但拍了三条,马都在镜头面前停了下来。前两次,伯格曼还会和气地压制情绪:没事,咱们再来第二遍;没事,咱们再来第三遍(更焦虑的语调)。

当马第三次犯错之后,伯格曼直接发飙了:「Fanny!我们就把这段场景从剧本里删掉吧,再见!」如剧本里的角色一般,他内心的焦躁与狂怒穿透平静紧绷的皮肤溢了出来。

事实上,片场之外的伯格曼也承受着无尽的焦虑,几十年来深受习惯性失眠之苦,随之带来烦躁与怨气,让他变得吹毛求疵。有时他甚至清楚地意识到,一个原始的、半人半兽的怪物在体内奔腾,「总有一天它要冲出来。」

在拍摄《芬妮与亚历山大》过程中,伯格曼有了息影的念头。「我要在自己还能从衣帽架上取下帽子的时候,趁早把它取下,然后悄然离去,尽管我的臀部疼痛难忍。人老了,创造力和性欲一样,也会随着年岁增长无声无息地逝去。」

然而,这位极度自尊的创作者同样难以抵挡拍摄过程中的微小喜悦。某一天,片场出现了一个他日夜期待又出乎意料的时刻:饰演亚历山大的小演员在毫无准备、未经排演的情况下,脸色突然变得苍白,流露出一种十分苦难的表情。那种表情转瞬即逝,绝不会再现。

摄影机恰好在此刻拍下了这个镜头。

「似乎我就是为这样短暂的时刻而活着,」伯格曼在自传中难以抑制喜悦地形容自己,「就像一个采珠的渔夫。」

年纪越大,伯格曼也愈发学会了体谅了许多人性中的脆弱。他曾在自传中回忆起《野草莓》拍摄最后一场戏时的场景,当时78岁德高望重的男主角维克多·斯约斯特洛姆闹着要喝威士忌,闹着要准时回家,一切准备就绪之后,又倨傲地拒绝了威士忌,筋疲力尽地发脾气。多年以后伯格曼才明白,那时因为威士忌的事小题大做、对他大发牢骚的维克多,无非是出于一种抑制不了的担心,「怕自己因为不舒服或者劳累不能胜任工作,或者仅仅是不够好。」

1973年《婚姻生活》里饰演离异夫妻的厄兰·约瑟夫和丽芙·乌曼也在2003年的《萨拉邦德》里,重新延续了30年前的那段恩怨。这一次,伯格曼借男主演厄兰·约瑟夫给了自己一次和解的机会。丽芙饰演的前妻前来看望,约瑟夫饰演的年迈丈夫在影片的结尾的深夜里,突然感到自己的无能与孤独,敲开了前妻的房间。年逾古稀的两人脱掉了衣服,在月光下坦诚相拥。

女演员丽芙·乌曼现实中也是伯格曼的旧情人,两人一共合作过12部电影,有过一个女儿。直到伯格曼弥留之际,两人依然保持着深厚的友谊,丽芙有次甚至会因为自己的某个不祥预感,租一架私人飞机从挪威赶往伯格曼居住的法罗岛上。

伍迪·艾伦曾对偶像压抑的出身背景作评价,「不得不成为天才,否则只能沦为疯子」。而事实上,阅读伯格曼80多岁的那些文字,你会感到这个从幽暗与深渊中穿梭而来的人,心灵深处的温暖从未减少过。

那是伯格曼自传中最生动的一段记忆:外祖母家中那些老式的家具、厚重的窗帘、暗淡的壁画,甚至连外祖母的桃花心木椅子上的漆黑裂痕都记得一清二楚。这些记忆携带着外祖母身上甘油和玫瑰香水的天然药液气味、厨房里卷心菜汤的香味、房间里蜂蜡和松节油擦木地板的芳香,以及那些汗酸狐臭、发油、金属味,成为了伯格曼心里最柔软的部分。

在2007年去世前,伯格曼常年在瑞典北部的法罗岛上生活。他每天按时起床,吃饭写作,每个午后,他从摆满整面墙的影碟中抽出一两部,独自在家中的放映厅观影。白墙上晃动的影像,放映机微弱的转动声迅速将他带回了童年时代,那种窝在黑暗的衣柜里用放映机一格一格转动画面的神圣感。在任何时候,他都还能回忆起幻灯机烤热后金属发出的气味,还有衣柜中尘埃和樟脑丸的气味。

波罗的海的浪涛拍打着悬崖和滩石,漫天的海鸟掠过树丛与浪尖,暴风雨随时而至,横扫一切。他会坐在与外祖母家中相似的巴洛克式壁炉边,日复一日,眺望那一整排玻璃窗外,风起云涌的世界。岛上的居民也为他守着这份安宁,每当世界各地的影迷前来岛上求见伯格曼时,当地人都会默契地不予指路。

「不要打扰伯格曼。」

TOP STORIES

相 关 推 荐

京公网安备11010502039624号

京公网安备11010502039624号