一个再普通不过的、爱上海的人

Chris是《人物》的一位新朋友。但我们却不知道怎么介绍Chris才算准确——

一个「最懂上海小笼包」的外国人,一个曾经计划做世界公民却在上海停留了17年的人。一个沉迷食物与写作的人。一个愿意花十年时间寻找一位铁锅匠的人。一个特别的人。不卷。不常常高兴。按自己喜欢的方式生活。地域没有限制他。金钱也没有。一个我们的同类。一个和中国有着深入连接,但总有一天要离开的人。一个爱上海的人。

文|罗芊

编辑|金石

图|受访者提供(除特殊标注外)

故事开始了

「铛,铛,铛……」Chris用叉子敲起了餐盘。当时,他正在讲自己如何找到「上海最后一位铁锅匠」的故事。

那是2006年,Chris刚来上海一年不到,闲逛时遇到两位铁锅匠,姓岑,是两兄弟。岑氏兄弟纯手工打造铁锅的过程令Chris着迷,于是,他每年都会去找兄弟俩聊天。一开始,这两兄弟完全不想理他,慢慢熟悉后,才变得愿意多说两句。Chris想知道上海是否还有别的铁锅匠,但每一次,他得到的答案都是「No」,直到十年后,答案才有所变化,「我已经认识他们10年了,每次问他们还有别人做这个吗,他们都说,no,no,no,10年过去,他们才告诉我, 确实还有一个。」

但他得到的信息极其有限,他只知道那位师傅姓陶,住在「周家嘴路,虹口区」。周家嘴路全长5.691千米,东西走向,是条主干道,但与之相交的小路,共有30条。

Chris拿起叉子比划,如果这支叉子就是周家嘴路,那叉子旁边有很多细小的分支,他和朋友只能沿着自东向西的顺序开始绕,把每一条小路都绕一遍。那是一段漫长的寻找,有目的,但没有方向,也不知道能否真的找到,「然后,在这里,」Chris顿了顿,指着叉子的中部,什么话也没说,拿起叉子开始敲,「铛,铛,铛……」他缓慢而富有节奏地敲了8下——「就这样,我们找到了他,陶先生」。

Chris的中文并不流利,他听得懂大部分中国人讲话,但自己表达时,基本都是英语讲述。只是,他可以用最简单易懂的英语词汇,讲出最生动的场景和画面。就像他用叉子敲击餐盘的那一刻,我似乎就站在周家嘴路的小分支上,跟他共享着那个惊奇的午后。

作为写作者,我最重要的工作之一就是寻找优秀的故事讲述者,显然,Chris就是这样的人,尽管当时他只是我偶然遇到的一位「朋友的朋友」——那天,我的朋友,一位热衷于研究菜市场的人类学学者,约了Chris聊天,我也一同前去。在见到Chris之前,我出于职业惯性搜了搜他的名字,获得了一些基本信息:Christopher St Cavish,来自美国迈阿密,在上海生活了17年。他曾经是一名厨师,现在的主业是写作,喜欢研究中国食物,几年前,他搞过一个上海小笼包的测评,当时还火过一阵子……信息也就到这里了。

我们在一家Chris推荐的法国餐厅吃饭,我们坐在餐厅门口,没有大灯,每张桌子上都放了小橘灯,秋天真是个舒服的季节,这家餐厅的牛排也煎得恰到好处,但在「铛,铛,铛……」响起之后,我的关注点不再是那块牛排,我想听到更多的故事。

「Chris,你在上海还遇到过什么有意思的事吗?」

「那可太多了。」

Chris

「牛油果阿姨」和「啤酒阿姨」

先是「牛油果阿姨」的故事。

十多年前,Chris刚来上海时,发现了一家小小的杂货铺,叫红峰副食品商店,在乌鲁木齐中路274号,店主是个南通人,高中毕业就来到上海,她个子娇小,一头短发,她的名字叫姜勤。

姜勤不是那种好脾气的店主,但勤快,头脑活络,很会做生意。她不会说英语,但因为乌中路往来的外国人多,她就在柜台上备了一本《中英辞典》。一次,一个法国女人问她,你能帮我找到罗勒吗?她不知道什么是罗勒,但却可以回答,I will try。

「I will try。」这是姜勤与其他杂货铺老板最大的不同。每次顾客有新需求,其他店主可能会说,我没有,找不到,但姜勤不这样,她总说,「I will try。」Chris说,就算有人问她,你能卖给我一整头牛吗,她估计都会说,okay,I will try。

就这样,姜勤不仅找到了罗勒,还找到了芝士,松子,九层塔。直到有一天,有人问她,你能帮我找找牛油果吗?

那是2007年,中国人几乎都没怎么接触过牛油果,姜勤翻着字典,找到「avocado」,去批发市场问。找了两个批发市场,她才终于找到这种少见的水果。因为进货的人太少,批发市场要求她交订金,而且一次必须进一整箱,她还是决定买了。

看着那一箱从没见过的牛油果,她甚至不知道该如何给它定价,最后,她决定只给自己留一点利润,照着8块钱一个卖。那时,在外国人经常逛的城市超市,牛油果的售价是30元一个。

姜勤的牛油果很快成了上海外国人圈子里的「重大新闻」,第一箱牛油果飞快售罄,她看到了商机,每次去进货,就加价1元一个卖出,牛油果售价从8元一个涨到9元,10元,11元,但那又有什么关系呢,「就算她涨价到15块,也是城市超市的5折。」Chris说。

红峰副食品商店就这样火了。姜勤每次都把牛油果放在门口最显眼的位置,每个停下来买牛油果的人都会惊喜地发现,哇,这里竟然还有别的!松子,干酪,可以论勺卖的香料,芝士也卖得很便宜,而且可以切成自己想要的大小。姜勤也学会了更多单词,她知道soft cheese和hard cheese的区别,还能在账单上轻松地手写出brussels sprouts(抱子甘蓝)和artichoke(洋蓟)的拼写。大家也始终这样称呼她——「牛油果阿姨」。

「牛油果阿姨」的杂货铺 图源网络

还有「啤酒阿姨」。

那是2014年,一个周日下午,Chris和当时的女朋友Tse正在遛狗,在法华镇的一条无名小巷里,他们遇到一家便利店,里头摆着各种洗发水、方便面,还有各种各样的精酿啤酒,很多牌子连Chris都没见过。

店老板张银娣是个很有意思的女人,健谈,爱笑,有一种不吝的江湖气。当Chris问她,从哪搞来这么多种类的啤酒?为什么会一边卖洗发水一边卖啤酒?张银娣哈哈大笑,「我只是喜欢喝啤酒。」这家小店里每一款啤酒她都喝过,喜欢就在货架上摆几瓶,她也不在乎什么销量不销量,卖不出去大不了自己喝。

张银娣的进货原则也很简单:只要是没见过的品牌,每个牌子给我来五瓶。因此,一位经营着小便利店的女性店主,可能是全上海尝过最多种类啤酒的人,她也因此开着全上海进口啤酒品牌最多的便利店——但在Chris之前,没有人发现这个秘密,那只是一家极不起眼的小区杂货店,夏天24小时营业,其他时间营业到凌晨2点。这家店的啤酒定价也很迷,有的卖贵了,有的卖便宜了,但张银娣都不在乎,她主要是自己想喝。

当时,Chris正在为一个名叫smart shanghai的网站做撰稿人,他写下了这个故事,在那篇文章里,他将张银娣称为「啤酒阿姨」,还在文末附上了地址:啤酒阿姨(海富便利店),法华镇路 475 号,近定西路。文章配图里,啤酒阿姨穿着红色羽绒服,笑容灿烂到看不见眼睛。这篇文章一千来字,发布当天,微信阅读量超过了25万。

如今,「啤酒阿姨」已经成了「网红」,开了一家分店,接着又开了连锁店,光是宝山分店的店面面积就有3000平方米,冰柜里的啤酒超过8000款,店名就叫「啤酒阿姨」。去年,我曾和朋友去过「啤酒阿姨」喝酒,但我完全没有想到,一年后,我会遇到第一个发现「啤酒阿姨」的人,面对面听他讲起这个故事。

「一个小火星」,Chris这样形容自己在这个故事中的角色,他一再强调自己的无足轻重,他说,张阿姨真的很勤奋,「我只是在正确的时间出现在正确的地点,擦着了火花,但点燃旺火的人终究是她自己。」

啤酒阿姨

附近

显然,一顿饭的时间不足以掏空Chris所有的故事。Chris讲述的那些发生在上海各个角落的人和事,都有一种强烈的「附近感」。

我感觉自己掉进了一个选题的海洋。晚餐的尾声,我正式向Chris提出了一个请求:是否可以和他一起逛逛他熟悉的那个上海,我想看看一个在上海生活了17年的外国人的「附近」。

「Sure。」他非常爽快地答应了。两天后,我们相约在Chris租住的公寓楼下见面,那是复兴西路与永福路的交叉口,以这里为圆心的三公里范围内,是曾经的法租界,也是Chris的「生活圈」,是他最熟悉的上海。他不需要导航,这里的每一条路都刻在他脑子里,他站在路口认真地思考,「让我想想哪里的故事比较多。」

离Chris家步行不到一分钟,永福路上,他指着一扇黑色的小门说,那是上海著名酒吧Shelter的所在地。Chris说,那曾经是上海小众音乐爱好者的「圣地」,进去之后下一个楼梯,将进入一个防空洞改造成的场域,「在Shelter,可以听到与柏林、伦敦同步的最新音乐」,人们叫它防空洞酒吧,也叫它「庇护所」。Chris曾在这里做过DJ。

曾经的Shelter酒吧入口 摄影 罗芊

我们在路上遇到了一个棕色头发的女孩,Chris认识她,说她是研究历史建筑的,住在一栋漂亮的老公寓里。没过多久,沿着复兴西路拐一个小弯,女孩租住的公寓就在眼前了,它被称为「修道院公寓」,建于1930年,西班牙风格,大堂有着高高的吊顶。后来,Chris的前女友Tse告诉我,在上海,他们常常会做walking tour,他们喜欢在这座城市中走路,一步一步地去看那些漂亮的老房子。

路过淮海中路1414号时,Chris告诉我,这里曾是彭于晏妈妈开的餐厅「小城故事」,他在这里见到过彭于晏,还常常见到很多年轻女孩围在这里,餐厅开了快20年,2018年关了。

经过长乐路的一家意大利餐厅时,Chris敦促我「快点走」,因为他曾给过这家餐厅差评,并因此得罪了餐厅的主厨,而那天我们路过时,那位主厨正坐在餐厅里。

在为smart shanghai工作时,写餐厅测评是Chris最主要的一项工作内容,但他从不收钱点评餐厅,除了他自己的味蕾,没有人能左右他写什么。他是个彻头彻尾的平民主义者,也为和他一样的人撰写食评,至于那类人是谁,他曾这样描述:「是像我一样,为了能去餐厅大吃一顿而努力攒钱的年轻厨师、年轻人;是发现了问题但却因厚实地毯、奢华环境而不敢表达,甚至承受巨大心理压力、怀疑自己的口味的人。」

不远处的南昌路上,还有一家餐厅因为Chris的评价而消失。

那是2010年,Chris在南昌路的小巷子发现了一名主厨,号称曾在数家欧洲顶级餐厅工作,回国后,以高昂的价格提供法式品尝菜单,还登上过《TimeOut上海》杂志的封面。Chris去这家餐厅吃过一次饭,第一道菜里加了廉价的黑橄榄片,快餐店经常用的那种,最后一道甜品选择用裱花工具挤出来的草莓糖霜做装饰。他相信自己的口味,于是对此人产生了怀疑。他花了好几个月时间与那位「名厨」的前欧洲雇主们邮件和电话沟通,确认了对方就是一个骗子,然后带着证据去与之当面对质。没过多久,骗子的餐厅就关门大吉,Chris还因此收到了匿名的威胁邮件。

食物,是Chris了解上海的一个途径,但他知道的,并不只有食物。

走在华山路上,Chris指着路边的小洋房说,这个花园里面住的都是离休干部,「离休干部」四个字,他用的是中文,「丁香别墅,里面也是住的离休干部」。

同样是在华山路上,周边小弄堂里挂着一个「住宿」的牌子,Chris说:「很多来华山医院看病的人就住在这些小旅馆里,这里的房间非常小,但很便宜。」

在著名的「丁香花园」附近,有一家咖啡店,售卖一种独特的焦糖海盐味的冰淇淋,我们一人买了一球,边走边吃,Chris又给我讲了个新的故事。

几年前,上海有一家非常火的法式面包店,火到常常有大巴车拉人来吃面包。但没过多久,因为同行的卧底举报,这家店被迫停业。员工因此四散,老板跑回了巴黎,开了新的甜品店,做面包的日本师傅自己开了家面包小店,而冰淇淋师傅则和几个人一起创立了一个连锁品牌,后来,那个品牌的冰淇淋风靡上海,就是我们正在吃的这款,Chris说,「这个故事像不像中国人说的,凤凰,遇到了火……」

「凤凰遇到了火」的冰淇淋 摄影 罗芊

「人」

Chris带着我在曾经的法租界逛过两次,最初,我只是想从他那里获得故事,通过一个外国人的视角,完成一次以「附近」为主题的写作。我必须承认,这很功利,还带有一点点猎奇。直到我们路过了两处他曾经的住所,一切才变得有所不同。

距离他现在的住所两个街区开外,是他来上海租住的第一个地方,静安别墅,那是2005年,当时的房租是4350元,现在已经涨到了一万五。Chris在这里住了好几年,眼见着社区里的小食堂、蔬菜摊和麻将铺变成了田子坊那样的风尚新地标,然后,新地标们再一个个消失。刚住在这里时,Chris还是一位24岁的年轻厨师,几年后,他在这里度过了自己30岁的生日。

离开静安别墅,走路不到十分钟,是Chris和他前妻曾经居住的地方,一处石库门弄堂里的老公寓。房子一共三层,年过八旬的房东太太住二层,Chris住三层。老太太喜欢敞着门看电视,见到Chris他们回家,会主动挥手打招呼,并允许他们重新装修自己的房子,「只要别破坏地板就好,那是以前的老木头」。Chris和前妻爆发争吵时,老太太还会把他们叫去自己的房间,安慰他们,劝他们和好,但最终,这段婚姻还是结束了。Chris搬走的那天,老太太的女儿专程下楼来送他,她第一次告诉他,自己的妈妈患有肺癌,但家里人一直瞒着她,以治疗肺炎的名义,给她吃昂贵的抗癌药。

路过这些曾经的住所,再度讲起这些故事时,Chris说:「我像是在经过自己的生活。」这是一句很轻的感慨,夹杂在风声、汽车经过的呜呜声、树叶的哗哗声中,但它却又像是一句提示,提示我——比「附近」更重要的是人,Chris不仅仅是一个擅长讲故事的外国人,还是一个曾经四海为家,却最终在上海停留了17年的人。

重新开启这个问题——Christopher St Cavish是谁?

在来到上海之前,Chris的计划是做世界公民,持蓝本护照满世界漂流。他没上过大学,20岁不到在迈阿密干了几年厨师,又去东南亚、南美逛了一圈。他过着那种说走就走的生活,想去哪里抬脚就去了,待几个月觉得不行那就离开。

他来中国的第一站是香港,那是2005年,因为姐姐来香港出差,他理所当然地跑来蹭饭。在为《小鸟文学》撰写的文章中,Chris这样描述香港带给他的震动——姐姐的同事,一个香港本地人载他们去吃火锅,啤酒是用碗装的,鲜虾被串在竹签上,下锅前虾尾还在颤动。他觉得,香港有一种混合的美,既不完全西化,也不完全中国化,他当即决定,要留在这里。

当时,他的计划是去半岛酒店工作,并借此留在香港。关于找工作,Chris有一套自己的办法——选中自己想去工作的厨房,然后去后门敲门,再提出自己可以免费工作,因为厨房总是缺人手,这办法屡试不爽。但香港很快就给了他一个下马威——半岛酒店的后门不仅不通往厨房,还安了监控。

闯入计划失败后,他开始变着法儿地接近主厨。他用伊比利亚口音给厨师的秘书打电话,说自己是卖葡萄牙红酒的,想约主厨谈谈,带样品给他试喝,无果。过了几天,他又换了一副英伦腔,电话接通后,他说自己是一家不列颠奶酪供应商,有一些新款奶酪想让主厨品鉴。当然继续无果。

再后来,他干脆给自己设计了一张「自荐求职海报」,打印了1000份,在中环发起了传单。依然无人搭理。为了挽救沮丧的心情,Chris买了张去曼谷的机票,打算去海边思考人生。

年轻时的Chris

命运就是如此神奇,飞机上,他的邻座正好是一位加拿大厨师,一听他想在香港找工作,马上伸出援手,「我帮你联系。」随后,Chris又回到了香港,他真的见到了主厨,一个瑞士裔德国人,六十多岁,主厨告诉他,上海有个新项目,或许你可以试试。

Chris就这样来到了上海。当时,他对这里一无所知,夜班机降落在浦东机场,2005年的浦东完全不是现在的样子,夏天的夜晚空气闷热潮湿,Chris乘坐的出租车开了半小时,周围还是一片荒芜,路灯也无精打采。他说,自己当时很慌,打开手机开始查,查了半天也只知道,上海有条河,还有很多建筑。这时,车子拐了个弯,陆家嘴的高楼群出现了,上海出现了,这里的确有一条河,也有很多建筑。

到上海后,他在一家名叫「翡翠36」的法式餐厅工作了整整一年,餐厅位置很尊贵,在浦东香格里拉酒店36楼,落地窗外黄浦江缓缓流过。那时,浦东著名的天际线三件套还没凑齐,国金中心正在打钢桩,上海大厦还只是一块高尔夫球场,Chris在「翡翠36」担任厨房中层,title是助理副厨,其实只比厨师的职级高一点点,他用「糟糕」来形容那份工作,每天要么是被主厨骂,要么是奉命去骂厨师,要么担心自己被骂,一年后,他决定辞职。

即便工作相当糟心,但Chris却没想过要离开上海,他只是放弃了厨师的工作,将工作重心转向了研究食物与写作。

一开始,他觉得自己只是对中国的食物感兴趣,后来他发现,自己开始关心这里的人。谁把这些食物做出来的,人与人之间存在着哪些深刻又微妙的联系。

过去这些年,他做了很多采访,他和陕西南路高架桥下卖羊肉串的人聊天,发现了上海周五最大的清真市集,他拍回来的照片甚至连上海本地的编辑都认不出是哪里,他们问他,这是哪个国家?Chris答:普陀。而食物,只是所有故事的开始。

我们再次聊起他花了十年的时间找到铁锅匠陶情健的故事。Chris说,一开始,他们只是聊聊铁锅的价格,为什么手工锅比机器锅更好,后来聊到陶师傅辛苦的一生,上山下乡,国企改革,聊到女儿的不够懂事,聊到满身疾病,不得不和这门手艺告别,陶师傅哭了……那一幕,令Chris震动,他因为一口铁锅,最终接近了一个人。

陶情健师傅 摄影 李家

家

离开Chris在上海的第二个住所,没走几步,我们看到了一个垃圾站,那是一个新式的垃圾站,每一个垃圾桶上面写着自己的功能:干垃圾、湿垃圾、有害垃圾、可回收物。但在垃圾分类开展之前,那是一个记载着Chris生活的垃圾站。

来到上海的第二年,Chris回美国探亲,和一个女孩一见钟情。次年,他们相聚在上海,拿着美领馆开具的未婚证明,去中国的民政局领了一个红本,红本的封皮上,是三个汉字:结婚证。

但那段婚姻只维持了两年。离婚时,他们依旧去了民政局,这也难倒了那里的工作人员——他们还从未处理过两个外国人的离婚。总之,过程复杂,几个月后,「结婚证」终于被收回了。

前妻选择出门旅行,给了Chris4天时间搬走。他躺了两天,第三天不得不起身开始收拾,他把自己的家当分成两堆,一堆是必须保留的,另一堆则是要扔掉的——各种爱过的证据。

那是一个午夜。Chris把旧物一箱又一箱地搬到弄堂里的垃圾站,他一边哭一边搬,身后站着一个50岁左右的女人,她紧张地观望着Chris的一举一动。当Chris扔掉最后一件物品时,垃圾箱已经被塞爆了,Chris看着它,就像是看着自己失败的婚姻和当时一塌糊涂的生活,只是,他刚刚转身,女人便已经打开了垃圾箱,开始在里面翻捡。

「我的过去就这样被她当成了废物。」Chris说。如今,他很少再谈起那段婚姻,但他无法避免路过那个垃圾箱,即便它已经变了样貌,但它始终在那儿,作为Chris上海生活的一个重要标记。

Chris的垃圾桶 摄影 罗芊

我们再次经过了彭于晏妈妈曾经开的餐馆门口,Chris突然站住,跟我说,他有个好朋友在这里开过三明治店,但几年前,这位朋友去世了。

这是他人生中最难忘的一次告别,也发生在上海。那位朋友也是一位厨师,烹饪食物很拿手,但他的野心并不仅限于烹饪食物,他在外滩的高档地段开了一家餐厅,还跑去北京给人当顾问,在某天高强度的工作结束之后,突发疾病去世。

在为《小鸟文学》撰写的专栏中,Chris这样描述他们的关系:「我们不是每天都交谈的密友,但我们相识已久,多年前的我们刚到上海,一切都刚刚起步。他开了一家又一家餐厅(也关了一家又一家,要说做生意,他一直都不太在行),而我则走上了写作的道路。我们一直保持联系,讲讲各自行业里的八卦或是牛肉熟成之类的新鲜厨艺。对于推广中国食材和厨师人才,我们都有满腔热情,而且,我们互相尊重。」

Chris没有去参加告别式,但在朋友去世消息传来的当天,他从公寓出发走了5公里,去到对方在外滩的餐厅,他背着一个背包,背包里露出了一束白花。他把白花放在了餐厅里,点了朋友最喜欢的那款汉堡,安安静静地吃完,然后离开。

无论是垃圾桶还是三明治店,它们都让我更加确定了一个事实——Chris或许不是最了解上海的人,他不是历史学家,不是植物学者,他讲述的也不是准确无误的知识点,他只是生活在这里,在上海,他并非一个外来者,他是一位来自迈阿密的普通上海市民,这是属于他的城市。

上海是Chris除了出生地之外,生活得最久的城市。但和迈阿密不一样,上海是他成年之后自己主动选择的居住地,一开始,他以为自己只会在这里停留几个月,最多一年。但签证一年一续,他续了16次。

刚来上海时,Chris听不懂中文,也看不懂菜单,他好奇上海人都在电梯里聊些什么,是什么有意思的话题吗?每到休假,他就骑着自行车满城乱逛,戴着iPod听歌,不断迷路。

他学过很多次中文,有私人的,也有政府组织的中文班。他记得那个教他中文的老太太,是个退休老干部,一直和他聊自己的个人史,聊她的儿子,她的儿媳妇,她从小到大的经历,她的青春,她经历的动荡年代,刚开始的时候,Chris一句也听不懂,两年过去,当课程结束时,他已经基本都能听懂了。「她教会了我倾听。」

他终于知道那些人都在电梯里聊些什么了——「你中午吃什么」,「饿了吗」,「买新衣服了吗」,都是好无聊的话题啊,但他能听懂了,有点高兴。

他在这里交了很多朋友。一开始都是外国人,年轻的外国人,某种程度上,他们都在上海「找到了某种自由、某种刺激」。他们拉帮结伙,午夜骑行,或是聚会喝酒,去乡土气息浓郁的湘菜馆,也去脏兮兮的铜川路老海鲜市场,玩得很开心。

后来他开始有中国朋友。企鹅吃喝指南的朋友,餐饮行业的朋友,对他友好的邻居,做DJ认识的朋友,旅行认识的朋友。他学会了喝热水。在美国,热水是给病人喝的,但他给自己买了一个大茶缸。他还会做上海人爱吃的菜饭,尽管用的是西餐中略带苦味的芝麻菜,但他特意强调,「也很好吃。」

「我24岁来到上海,现在我已经42岁了,我觉得上海才是我的家。」Chris说。说这句话时,他用的词语不是「第二个家」,而是「我的家」。

Chris

欢迎光临

闲逛中,我们在五原路某小区门口遇到一个门卫,他和Chris打招呼的方式就像老朋友——

「季先生。」

「你好,你好。」

「我带朋友来看看。」

「我还没认出你呢,你比以前胖了。」

「是胖了。」

「要多运动。」

同样能发觉Chris胖了的,还有「牛油果阿姨」。我们也路过了她的店铺门口,她正在做生意,还是一头短发,没好气地阻止探店博主在她的店里拍照。2008年到2013年,是「牛油果阿姨」和附近外国友人非常甜蜜的热恋期,她拯救了许多人的钱包和味蕾。但之后这些年,随着进口食品商店的增加,电商的冲击,「牛油果阿姨」开始失去竞争力。

Chris最后一次去她家买东西是2019年,那时,她的东西已经不再独特,质量也有所下滑。但在那之后,他们见面依然会互相问好,「牛油果阿姨」会感叹,我刚认识你的时候,你还很瘦,很年轻,现在变老了,胖了,Chris则尴尬地笑笑。他刚来这里买东西时,「牛油果阿姨」的女儿还很小,总在柜台后面写作业,现在,这个孩子已经大学毕业了。

Chris最后一次见到「啤酒阿姨」,也已经是两年前了。当时,有朋友从美国来,提出想去看看「啤酒阿姨」新开的店。

他们并没有事先和阿姨打招呼,而是默默去店门口等位。可「啤酒阿姨」一下就认出了Chris,她特别高兴,高兴到有点手舞足蹈,她马上走进店门,把一对坐在小桌上的情侣赶到一旁和别人拼桌,她还拿来了很多昂贵的啤酒,500多一瓶的,1000多一瓶的,通通摆在Chris和朋友面前,一瓶还没喝完,她又开一瓶。她想请Chris免费尽情品尝——可对Chris来说,这是难以负担的人情,「真的太尴尬了」。从那之后,他再也不敢去啤酒阿姨的店了。

路过乌中菜市场时,Chris说,那里也有一位特别的阿姨,「猪肉阿姨」。他不知道阿姨的名字,也不知道她的生活,但过去的十几年,他每次都找她买猪肉,因为阿姨对他特别友好,总是笑眯眯地打招呼。

但前年,乌中菜市场升级改造,变成了网红菜市场,菜价贵了,Chris去得也少了。今年春天上海遭遇疫情的时候,有一天,Chris去做核酸,排在后面的女士好像在叫他,他一回头就认出来了,那是「猪肉阿姨」。虽然他们都戴着口罩,虽然他们已经一两年都没见面了,却一下就通过眼神认出了彼此,「那一瞬间,我觉得我属于上海。」Chris说。

文化融入是每一个闯入异乡的人都无法逃避的难题,即便你已经将异乡当做故乡。这也是Chris时常需要面对的问题,尽管他足够爱上海,也足够了解上海,但依然很难摆脱那种被当做「外人」的疏离感,也正因为如此,每一个被当做「自己人」的时刻,他都铭记于心。

在被「猪肉阿姨」在核酸队伍中认出之前,他曾做过一个火过一阵子的「小笼包测评」。

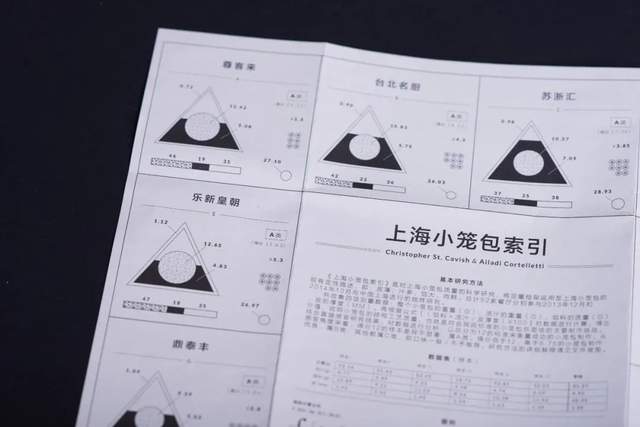

2015年,Chris异想天开做了个小实验,选了52家做小笼包的餐厅,分别测量了各家餐厅小笼包的重量、汤汁的重量、馅料的重量和皮的厚度,然后通过公式「(馅料+汤汁/皮厚度)X 100」对数据进行计算,得出分值,并结合实际感受给这些餐厅排序。

Chris测量小笼包的过程

他的实验灵感来源也很有意思,源于一本关于上海鱼类研究的书籍《Common Food Fishes of Shanghai》,这本书写于1939年,作者是两个博士,他们给每种上海的鱼都标上了插图,每种鱼都很美。当Chris看这本书时,他发现,作者对每一种鱼的描写,都非常科学化、具象化,写清楚了它们的种类,各个器官的位置,生活环境,一方面它非常学术,但另一方面,这本书又在教你如何吃鱼——某种鱼的哪个部分可以吃,怎么吃,哪个月份最肥美。

Chris感到了一种矛盾的美,这像是给两类人写的书——搞科研的科学家和做鱼的厨子。他做小笼包测评,也是想做这种「既无用,又好像有用的东西」。

后来,Chris的「小笼包测评」真的火了,他的《上海小笼包指南》发布后,许多媒体都来采访他,称他为「最了解上海小笼包的人」,他也因此结识了很多中国朋友,连上海餐饮行业协会的工作人员接受采访时都说,这个老外做了一件好事,他们甚至说,以后有什么需要可以找他们。

Chris说,他听到这句话时,在办公室的走廊里哭了。尽管后来他致电餐饮协会,对方甚至都忘了Chris是谁,但对他而言,这句「官方回复」依然是一种接纳。

也是从那时开始,他觉得自己成为了上海的一份子。走在街头,可能其他人看他还是一个白人,一个有点胖,有胡子的男性,但Chris不再那样想了——在来到上海的第十年,他终于成了上海的一部分,「人们知道我是谁,尽管只有一天,一周,一个月,但那对我来说真的好开心。我之前一直觉得自己是个局外人,那一瞬间,他们打开了门,对我说,欢迎光临。」

Chris做的《上海小笼包索引》

他终将离开

离开已成为知名网红打卡地的新乌中菜市场,我和Chris聊起了上海这些年的变化。

Chris说,新冠大流行之前,他每隔一两年都会回美国看看,父母的家一切如旧,房子是,邻居是,街道是,街角的店铺也是,每件东西都是那么的一样,它们一成不变,总能让你找到过去的回忆。但是上海是一个new place,他感受到的上海精神是,一切都是新的。

这当然令人着迷,但有时也令人遗憾。

Nat是Chris在上海最好的朋友,他来自英格兰,刚来上海时,他喜欢这里的一切,家门口的小皮匠,衡山路上卖五金的小门脸,还有把香蕉挂起来卖的水果店,Chris也喜欢这些小店,但现在,他指着街面上一个赛一个精致的招牌感慨,曾经的那些充满了烟火气的小店,如今都变成了「coffee,coffee,coffee」。

Chris的前女友Tse来自新加坡,也是2005年开始在上海定居。她这样形容那时候的上海,「要什么就有什么,好像什么都可以相信」。Tse也喜欢逛小街,吴江路美食街,很破很烂,却很有特色,襄阳市场是可以淘到宝藏的地方,那时,她时常可以在路上看到穿着睡衣的上海阿姨,还有把背心卷到肚子上边的爷叔,但现在,穿睡衣的阿姨不见了,露肚皮的爷叔也不见了,「现在似乎变得太干净了」。

这些年,因为各种各样的原因,例如孩子要上学、父母的身体不好、自己年纪大了、想要去寻找新的商机等等,Chris的很多外国朋友都暂时离开了上海,但他依旧留在这里,作为一名普通的上海市民。

普通上海市民Chris究竟是一个怎样的人?

关于这个问题的答案,Tse讲了一个细节,有时候她和Chris出门闲逛,遇见路人找不到自己要去的民宿,Chris会绕路带着对方去。

Nat的答案是聪明。和Chris不同,Nat是个藤校毕业生,他们在一个音乐分享平台认识,至今已超过15年。在Nat眼中,Chris虽然没有上大学,但却是他见过最聪明的人之一,他写得一手好文章,他更关注的,也绝不是米其林摘星的厨师,而是那些每天都在操劳的厨子,那些花上一整天为灶台边的师傅备菜的人,Nat说,Chris幽默、细腻、读很多书,「他不是从学校学习,他从生活中学习」。

但这些来自朋友的肯定和称赞无法缓解Chris的终极焦虑——每年春节,都是Chris续签签证的日子,尽管每一次都顺利过签,但他仍然无法停止焦虑,他太害怕无法继续留在上海。

他知道自己之于上海并没有那么重要,如果他走了,只是少了一个爱散步的人,一个凭良心做餐厅测评的人,一个竭尽所能的外籍纳税人,一个在生活中汲取无数灵感的写作者,一个对寻找故事有着强烈好奇心的人,抑或是一个再普通不过的、热爱上海的人。

但他不想离开。年轻时的Chris从没想过自己会变成一个恋家的人。现在,他却如此地留恋上海,美丽的法租界,便捷的城市配套,好吃的食物,还有那些承载着他无数生活印记的腊味店、面馆、菜市场、便利店、水果店、蛋糕小铺……

不只是上海,他每年还会旅行十次以上,足迹遍布中国东西南北,除了东北和西藏,他几乎去过中国所有的省份。

他知道烟台的无花果成熟时会流油,在新疆吃到了此生吃过的最美味的哈密瓜,在杭州吃了长着毛的臭豆腐,他在西双版纳菜市场买到过连着树干的一整个蜂窝带回上海,蜂蜜可以吃,蜂蜡可以做护手霜。他喜欢关于顺德的一切,从粥火锅水牛奶到那些高大的榕树,那让他想起迈阿密。他会在每年端午前后乘高铁去苏州吃三虾面,他最爱的那家面馆老板娘听我说起他时乐出了声,「他很有意思的,每次来都叫我『妈妈』。」

Chris最爱的苏州面馆

当然,Chris也知道,他终将离开上海、离开中国——根据相关法律法规,外国公民在中国工作的年龄上限是65岁,超过65岁,将无法再获得工作签证。这也加重了他的焦虑,尽管看上去时间还有很多,但在这里,他还有更多的事想去做——他想去顺德住一段时间,想去从没去过的东北,想开车穿越内蒙古草原,还想去湖南跟当地人学做腊肉,还有兰州西部顶乐拉面学校的朋友们,他常常想起在那里学拉面的经历,也想回去看看那些回答了他「十万个为什么」的同学……

Chris继续讲述着他的愿望,直到我们回到了他公寓的楼下,挥手告别前,他说,在过去的17年间,有一个问题,他始终没有找到准确的答案——作为一个四处漂泊的人,他为什么会一直留在上海、留在中国?这一次,他再次陷入沉默,很认真地思考了很久,然后反过来问我,「为什么呢?我真的不知道,我也很想知道原因。」

Chris拍摄的上海的冬天

(感谢钟淑如对此文的帮助)

部分资料来源于:

1、《小鸟文学》Christopher St Cavish 专栏,翻译:于是。

2、Smartshanghai Christopher St Cavish 专栏。

3、《在我心里,小笼包=上海》,周到上海APP,2017年6月。

TOP STORIES

相 关 推 荐

京公网安备11010502039624号

京公网安备11010502039624号