「私奔」的母亲

一个和母亲从未有过亲密接触的人,会怎么理解「母亲」这个词语,又如何确证母亲对自己的爱?

在彭佳的印象里,4岁那年,生母跟一个陌生男人骑着摩托车走了,把她丢给了爸爸。直至2012年,生母因肝癌去世,彭佳和她的见面不过几次。在漫长的时间里,她生气,愤怒,她想,母亲拒绝了她,她也要拒绝母亲。成年之后,她体会到愤怒里头包裹的是悲伤,她一直放不下的是,为什么生母不爱我?

这是一个女孩的郁结。她曾经试图在继母身上建筑「母亲」的形象,但失败了。「母亲」的形象,对她来说一直是空缺的。2020年,她开始创作一个和生母有关的摄影作品。她去姥姥家取回了生母的遗物,扫描了留下的数百张照片,去了每一个生母居住过的地方,频繁地去生母的墓地,用这些稀薄的碎片重建了生母的形象——

一个没有太多学历背景的女性,可能是因为爱情,丢下铁饭碗,之后一次次被时代甩脱。她经历了计划生育、创业经商热、南下打工潮,她恣肆过,贫穷过,在47岁,还非常年轻的时候,因为癌症离世。她是时代的「耗材」,却也是鲜亮的、热烈的一生。

彭佳理解了生母的没有选择,也在碎片中证实了母爱的存在。照片里的那个女人,彭佳原来叫她的名字「李爱军」,后来叫生母,再后来标记为「mama」,现在,她知道,自己心里那个一直空缺的「母亲」的位置,已经有人坐了下来。

这是一个理解母亲的故事,也是一个女孩自我修复的故事。她厘清愤怒和恨意的来源,走出了长年缠绕的梦魇。她发现,自己与母亲的情感关系不会因为一场死亡、一个作品终结,它时时更新,永不停息。

以下由彭佳的讲述整理而成。

文|林秋铭

编辑|槐杨

图|受访者提供

1

2012那年,我上大四,跟同学骑车去城市周边的一个森林公园玩,路上经过了好多隧道。在一个隧道口,我接到了那个电话。她跟我说她不行了,让我回去一趟,见最后一面。

「她」是我的生母,但我没有对她用过「妈妈」这个称呼。我跟别人提起她,会叫她的名字「李爱军」,因为爷爷奶奶也这么称呼她。他们会说,你看,李爱军走了。1993年,我4岁。那年,李爱军跟着一个男的骑着摩托车走了。我当时很难过,在摩托车后面追,追呀追,但她就是不回头。

这个事情不是我看到的,是我奶奶告诉我的。奶奶跟我说的次数特别多,所以我对这件事情的印象非常非常深刻,直到很久以后,我才意识到,这段回忆好像不是真实的。我问过奶奶、爸爸、姥姥,李爱军究竟为什么离开,每个人的说法都不太一样。我爸说,她爱上了另外一个男人;一个亲戚说,我爸没有家庭责任感,所以她想通过离婚考验一下我爸。最后我明白了,立场不同的人,故事的侧重点也不一样。总之,在我4岁那年,她和我爸离婚,我被判给爸爸。

离异后不久,我爸想复婚,和我老叔带着我去我姥姥家找她。屋子里有很多人,他们吵起来,相互推搡的时候,把我推到一边,磕到了柜子上,但是没有任何一个人停下来看我。我后来经常会想起那个画面,很具体的,比如说那个柜子长什么样子,比如我流了鼻血,他们还在吵。

那天回家以后,他们说我特别没用,去了也没起到什么作用。我躺在床上,觉得躯体非常沉重。小时候不太懂,只是觉得难受,身体像灌了铅一样。很久以后,因为一件很小的事情,我又有了那种身体灌铅的体验,感到崩溃,无助,没有出路,我才知道这是人在极度绝望时产生的反应。

李爱军离开之后,到她去世之前,我见她的次数不超过5次。那些年,我可能是想见她的,但是嘴上不会承认。奶奶他们当时一个劲地说她不好,说她很糟糕,他们不会说离婚是你父母感情出问题,只会说,你妈不要你了。

那时候我有强烈的被抛弃的感觉。人会用生气或者愤怒包裹住悲伤,我的第一反应是生气,等意识到那是难过的时候,我都已经成年了。我觉得她拒绝了我,所以我也要拒绝她。我不应该承认我想见她,我说离开李爱军,地球照样转,我照样OK。

但长大一些,遇到「妈妈」这个词,或者想起妈妈这个形象,我仍然觉得难过。那时我一看电视剧《小龙人》就哭,也不知道为什么。后来重新看《小龙人》,才发现讲述的是小龙人找妈妈的故事。就是这个刺激吧,我受不了。

李爱军与幼年的彭佳

小学四年级,我爸再婚。我从爷爷奶奶家搬出,跟他进入新的家庭。结婚典礼上有个改口仪式,我之前叫「阿姨」,改口叫「妈」,继母就给我发个红包。那一刻其实我不抗拒。他们俩还没结婚的时候,有一次她走了,醒来以后,没人告诉我她走了,我以为她跟我爸黄了,对着空气大哭,担心是不是自己造成他们俩分手。我对着空气道歉,说对不起,我做错了。

我还是想要一个妈妈。

但这个渴望没有得到满足。我小时候身体不好,几次看病是继母带我去的,看了几次她不高兴了,跟我爸说,我老要看病,事儿多,「你带『你姑娘』去看病」。还有一次,她带我买衣服,我挺开心的,试了几件,我说好好看,可不可以买两件,她说了三个字,她说,「想得美」。

同父异母的弟弟出生后,我觉得她特别偏袒弟弟,偏袒到让我觉得有点过分的地步,有段时间我抑郁,有什么不爽都要表达出来,我就跟她说,你对我和弟弟差别太大了,让我非常不舒服。她说,不是亲生的,我没有办法。

这个事过去有三四年了,到现在,我慢慢能消化这句话了,但那时真的消化不了,只觉得难以置信。我工作以后,只要出去玩,都会给她带东西,因为我爸不是很关心她,他在家庭里面没尽到什么责任,我总觉得这个妈跟着他有点亏,每个人都需要在家庭中得到爱,我希望她能开心一点。

其实我们关系还可以,这种事情是少数,加起来可能不超过五件吧,但它们非常伤害我。我也慢慢理解,做一个继母,也是一个很大的挑战,她不一定是有意的。我都能理解。但是继母说了这句话之后,我再也没买过东西。我觉得那就算了,没必要了。

李爱军与幼年的彭佳

2

——那通电话,是一个很虚弱的声音?

——好像是吧。

——她在电话里会称呼你什么呢?

——我忘了,我真的忘了,应该没有什么称呼。我光记得见她最后一面,她跟我说对不起,也不知道是哪件事对不起,反正就是对不起。可能还有寒暄,我记不住了,我只对这个印象比较深,她跟我说对不起。我说,「哦」,好像是这样。

知道她快不行的时候,我第一件事就是去买巧克力,那个时候我还不知道她喜欢吃巧克力,就是接到这个电话,就特别想去买巧克力,可能是为了抚平情绪,不是悲伤,我也解释不了。

其实后来挺长一段时间我爸都想复婚,我就去问我爸,你们俩最后为什么没复婚?他跟我说,他当时想复婚,但是她那个时候好像已经和很多男性发生了关系,我爸无法接受这个事情。

到我过生日的时候,她有时会来看我,带我去买很贵的文具,比如水彩笔,一买买几十种颜色。我上初中时,是她最后一次来给我过生日。那天她化着非常浓的妆,给我带了一件我不喜欢的高领衣服,还有一些膨化食品,零食里有一包番茄酱,我没有吃,一直藏在抽屉里。

你问我青春期的时候有没有想过去找她,没有,从来没有,一次都没有。还是那样,我觉得,她拒绝了我,那我也要拒绝她。直到接到那通电话,我去见她。

她的状态很差了,瘦得皮包骨。发现的时候,已经是肝癌晚期,我看过报告,那个肿瘤有小孩拳头那么大。我舅说花了很多钱。但因为最后我姥姥给我了好多东西,我在里面发现了医院的结算单,才发现其实花了很少很少的钱,才发现他们根本就没有怎么认真救这个人。

可能救也救不回来了。那时候医院不收她,让她回家去。她住在我姥姥家的后院,是临时搭的棚子,她想一个人待在那儿,因为她常常痛得叫出来,不想让我姥姥听见。

我记得,她当时买了好多中药,堆到那个棚子的角落,指给我看,说,那就是我的救命稻草。这是她的原话。那一瞬间,我觉得人好脆弱。

最后的那次见面不超过半小时。也许是知道自己快不行了,她给了我一个绣着小女孩图案的十字绣,说送给你,作为礼物。我和我爸一人一张,是她一针一线绣的。我把它拿回家之后就叠起来,再也没有把它拿出来过。我很害怕。一个快去世的人,一针一线给你缝的十字绣,我不知道为什么这么害怕。有的时候,人会对某些东西或某些人有一种奇怪的隔阂,那种隔阂你很难描述,你就是不想碰它,你就是觉得非常不舒服,就好像一层雾,很浓很浓。

两个月后,她去世了。

姥姥让我去拿她留下的东西,其中有一张是她曾经觉得很漂亮的艺术照,大概有一米多长。照片里,她化了很一般的妆,穿着白纱,侧卧在那里。其实挺尬的,这么大的照片,她想拿它当遗照。结果我舅操办她的丧事时,突然找不到这张艺术照了,最后她的遗照是身份证上面的照片。照片放大之后,还带着证件上的网格。

你知道吧,那一幕挺戏谑的。她一直很爱美,最后是这样。

做过美容后,李爱军的连拍。她一直爱美

她去世之后,我做了三四次完全相似的梦,梦见我在一座监狱里,里面有一个男人,每天都在边咳嗽边缝十字绣,咳出来的血喷在上面,这个梦让我好崩溃啊。我后来想,那个男人或许是她的变形,如果完全是她的形象,我会更痛苦。对我来说,哪怕是梦,也需要掩藏一部分痛苦。

我上大学的时候经常向天发问,为什么我不能有一个正常的家庭?为什么是我呢?我只是需要一对正常一点的父母,一个基础值就足够了。

那会儿我就开始断断续续地失眠。2017年,这个问题变得更加严重,几乎每晚都无法入睡,不仅失眠,我的慢性病复发,我不想出门,不想吃饭,什么都不想干。我试过正念,跑步,去健身房练椭圆仪,吃了好久的褪黑素,还写睡眠日记,写我昨天睡了多久,写一些安慰自己的话。最后对象跟我说,你是不是有点抑郁,是不是需要看病?一开始我否认自己有病,但慢慢地,我接受了,开始寻求心理咨询。

从2017年到2019年,心理咨询做了两年,咨询师问我,你为什么这么难过?说着说着,我发现讲述大都跟她有关,比如她坐摩托车离开的那段记忆。那时,我觉得心里有很多事,感觉全身每天都在往外流很黑的脓血,我把一个地方堵住了,别的地方又继续流。

我看过一个视频:动物园有一只熊,每天都在走圈,有一天那个动物园倒闭了,熊要被放生了,结果在大自然里,它还是在走圈。一旦小的时候形成一种行为模式,一辈子都会记住这种感觉,否认和掩盖是不可能让它消失的,哪怕是十年前的悲伤或者愤怒。只有完成一次情绪的宣泄,它才能完整。

3

在被母亲的记忆折磨多年后,我想拍一个关于她的作品,把所有没扔的、和她有关系的东西,都从姥姥家拿了回来,去她一婚和二婚时居住的小区,去她的墓地,凡是能去的地方,我都去了一遍。连着四五个月,工作日的晚上,我扫描她过去的照片,整理她的东西,翻看她的日记,周末就出去拍照,要么去墓地,要么去我姥姥那儿了解过去发生的事。我都是挑着下午4点多的时候去拍,那会儿光线很好,我不想把作品做得很沉重,很深情。

之前,我对她的了解就像一片白纸,这之后,才慢慢地变得丰满一些,了解她这一生都干了什么。

上世纪六十年代,我爷爷姥姥那代人支援三线,从东北来到西安阎良,在这里建厂造飞机,结婚生子。小区都是围绕着工厂盖的,叫十一区、十五区之类,以数字命名。厂子里面有子弟学校,大家生活得很紧密。八十年代,这儿出现了一个俱乐部舞厅,年轻人喜欢蹦迪,她和我爸就是在迪厅跳舞认识的。

我姥看不上我爸。小的时候,他被同伴用雪球把眼睛砸成了高度近视。那个年代的人不知道什么叫高度近视,谣传我爸是瞎子,是残疾人。所以我姥不愿意。但她愿意。她最初也在国企工作,因为早婚,没有到达国企要求的适婚年龄,就转到了附属的食品机械厂,相当于扔掉了铁饭碗,失去了一个稳定的工作。我爷我奶的说法不同,他们说是她觉得当工人太累了,所以换了一份工作。我也分不清哪个说法是真的。

李爱军的第一段婚姻,穿着红西装结婚,生下彭佳。她去世后,彭佳去了她居住的小区,拍下了小区的样子

这个婚姻一开始没有得到祝福。婚后也不幸福,我爸不是很顾家,从结婚的时候就喜欢摄影,一到双休,人就跑没了,脾气也不好。她觉得,我爸不能给她幸福,干脆地选择走了。她不要我的原因可能是希望二婚更容易一些,毕竟女性带孩子,二婚确实很难。

离开我父亲后,她又谈了几段恋爱,没什么结果,食品机械厂也倒闭了。1995年,她跟一个当地有权有势的男人结婚了。她在日记里写,要开桑拿浴了,「这又是一段新的生活」。那段时间,她做桑拿浴的女老板,生活不错,钱也不少。我想起曾经有一天,我爸的一个朋友来跟他聊天,说我去你前妻的桑拿浴体验了一次,她不停地摸我的口袋。我在旁边听着,感觉很不适。

她和小姐妹在桑拿浴门前留影。现在,这块地方变成了一个烟囱

她和二婚的丈夫有了第二个孩子,我同母异父的弟弟。因为当年实行计划生育,孩子不能生下来,她为了保住那个孩子,也为了保住男方的工作,决定和他先办离婚,一个人去新疆生孩子。她后来还写,一个人带着孩子去新疆,是一件非常非常困难的事,但是她愿意为了那个男的做。担心别人举报,她一直不敢带孩子出门,直到长到一两岁,才敢往外抱,说是亲戚的孩子,暂时先帮忙养着。

1998年的一个夏日,她在打电脑游戏,第二个老公突然给她打电话,说别人给我介绍了个对象,你说我去还是不去?她说,去你妈的,你赶紧去吧。挂了电话。那男人后来真的再婚了,跟她没有太多联系,弟弟由她独自抚养。

李爱军的第二段婚姻

以前我没有办法跟别人开口说她的职业,后来理解她确实没有办法。那个年代,没有学历和稳定工作的女性,很难谋生。她又给予了感情和婚姻极大的信任,为了结婚或者为了生孩子,愿意牺牲自己,这种牺牲后来被证明非常不值得。

千禧年前后,开始了整顿和严打。桑拿浴被关停了,她就南下去广东打工,发传单,一天20块钱。我姥姥去看过她,说那里没有床,很多人睡一张大通铺,把草铺一铺就在上面睡。打工没两年,她又回来了,想开商店,但是姥姥不愿意给她钱,担心她骗钱。她没办法,开了麻将馆,又搞了一块地,种小米,养鸡。那个时候在阎良的人都有国企工作,挺体面的,没人会种地养鸡,而她过着一种很边缘的生活。有一张照片,她在地里,抱着一只羊在笑。

这些都没有为她带来足够的收入。为了养家,她在2007年还申请了低保。在她的葬礼上我得知,她在生命最后的日子,看到我弟打游戏卖装备可以得钱,四十多岁的她也开始打游戏卖装备。这件事的动机和当时开桑拿浴的动机一模一样,认为这个挣钱,然后就去做了。

在生命后期,她衰老得很快,总是化很浓的妆。扫照片的时候,我看到一张照片的背面写了好多数字,我猜测她在算钱。可是数字很小,都不超过百。姥姥告诉我,几百块钱对那时的她来说算大数了。从照片里能感觉到,她可以穿的衣服越来越少。她应该很爱美,但有些照片里,袜子都黑了。

就是从脱离国企开始,她的生活开始下坠和滑落。能想到的谋生手段,她应该都去做了。我总觉得她是时代的耗材,在各种选择之后节节败退,越过越糟。

但从另一个方面看,她这一生应该过得挺有劲的吧。她很喜欢拍照片,有七八卷照片,是她和女性朋友在玩,笑,抽烟,跳舞。在婚姻里,她也比很多女性都更果断,愿意结就结,不愿意结就离。她一直是这样,我喜欢你,就跟你在一起,我不喜欢你,就换一个人。

在李爱军生命的后半程,她和很多人在一起,有欢乐也有困窘

很多人都说我跟她很像,我声音不是特别女性化,别人说她也是这样。她性格大大咧咧,我也是这样。但我跟她也有不像。

我所在的国企属于国有特大型军工企业。每天工作四五个小时,按时缴五险一金,朝九晚五,旱涝保收。我的爷爷奶奶在这个单位工作,我的爸爸妈妈在这个单位,作为一个子弟,在我很小的时候,他们就跟我说,你以后不行,就回来。所以2013年,毕业一年后,我回来了。工作十年,我发现自己不适合这里。有一年,我被评为不合格员工,因为不穿工作裤。

我想辞职,但是又特别害怕成为她那样的人——没有工作,最后因为慢性病,四十多岁就死了,活得那么落魄。

我五岁那年,离婚后的我爸在我的宝宝相册里写过一句话,「彭佳,万万不能走你妈的路」,也许说的是这件事。有时我也好奇,她真的没想过那些可能性吗?她活得好随性,走一步算一步,我和她不太一样,顾及的事情太多了。

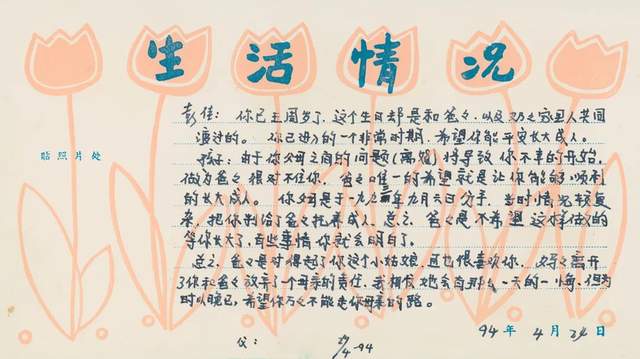

彭佳五岁时,父亲在宝宝相册手写的一段话

整理她的东西时,我更多是一个陌生人的视角。我之前一点都不了解她,她生日我记不住,她喜欢吃什么,我都是后来问同母异父的弟弟才知道。他告诉我,妈妈喜欢买衣服,喜欢红色,喜欢打的那个游戏叫《魔域》,喜欢抽硬盒的延安。她当时除了种菜和小米,还种了草莓、玉米,养了兔子。他还说,咱妈喜欢吃巧克力,德芙很贵,就只吃便宜的金帝。

听到这儿我很难过,就是那种贫穷的感觉。有时候我跟对象出去玩,稍微住好一点,或者吃好一点,我就会想,哎呀,她没有享受过这些啊。如果时光真的可以倒流,我唯一想做的就是给她钱,让她好好吃吃喝喝玩玩,生活别那么凄惨。

很多人没有办法理解生活没有选择这件事情,他们永远都会问,为什么要这样做,你有别的选择,你妈也有别的选择,为什么你们会这样。

但我逐渐理解了她。整理她的东西的过程,让我不再以一个孩子对母亲的要求来看待她,而是一个普通人去看另一个普通人。都是普通人,我会犯错,她也会。她有很多无助的时候。如果我有了孩子,我可能也会给他很多痛苦,从这个角度理解的话,我开始没那么难过了。

我想起最后和她的那次见面,我就说了「哦」。如果能够重来,我对她仍然没有什么倾诉欲望。只不过她当时跟我说对不起,我有点后悔没跟她说,我已经不在乎了。

4

我以前一直很痛苦的一点在于我觉得她不爱我,我觉得猩猩生个孩子,猩猩都会照顾那个孩子,但我始终觉得她不爱我。到现在一共有三件事情,让我成年之后觉得她好像确实是爱过我的。

一是第二次我爸带我去找她复婚,她给我剥了一整袋毛栗子;二是,那时候她已经去世了,是我老婶说的,说她当时特别想见我,但我奶奶不让,她就偷偷去看我;后来我爸再婚,我又有个同父异母的弟弟,听说我每天早上要给弟弟买面包,她觉得特别难过。

还有一个,是她去世以后,我奶拿出一个东西,是个红塔山的烟盒,里面没有烟,是她用手搓的一根一根小棍,搓了一整个烟盒。我不知道这玩意儿干什么用的。我奶跟我说,那时候,她得知我数学不好,就搓了好多小棍,想让我拿着这个学数学。看到烟盒的那一刻,我真的哭了。

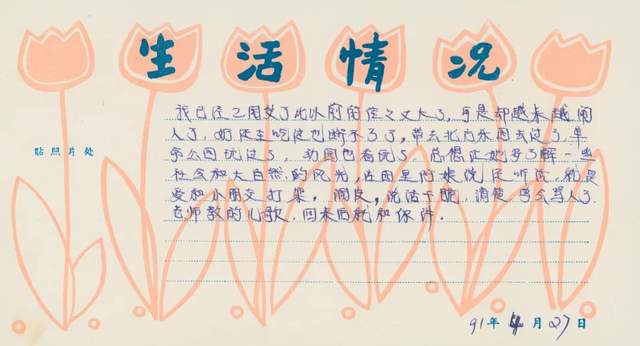

我有一本从小到大的宝宝相册,在我手上十几年,看过很多很多次,里面有一张照片背后写了一段话,记录了我两岁的模样,「调皮,说话干脆、清楚,学会骂人了」。我从来不知道那段话是谁写的,直到搜集她的遗物,我才发现那个笔迹是她的,每一年她都会写,还要贴照片。看到那一句「学会骂人了」,很无厘头地,我非常确定她爱过我。我之前纠结的事情,忽然就放下了。

彭佳两岁时,李爱军在宝宝相册手写的一段话

有些人会以为我忘不了她,我特别爱她。不是这样的,我跟她之间始终有很强的疏离感和陌生感,我对她的爱没有多么浓烈,我也不觉得母爱有什么伟大,那只是人的本能。只是因为那些细节,我确定了,作为一个哺乳动物,她确实爱自己的孩子。

姥姥也给了我一堆东西,里面有一件毛衣,她说那是她穿的,我要想穿也可以穿,我肯定也不穿,就放在了那里,跟什么十字绣放在一起。有段时间我每天都在扫照片,发现有一件向日葵毛衣出现了好几次,好眼熟,我过去把那个毛衣打开,发现原来是同一件,就是那件毛衣。

她去世之前没什么衣服可穿,经常穿这件衣服。那个毛衣有很浓的樟脑丸味道,已经没有她的气味了。

向日葵毛衣,和穿着向日葵毛衣的李爱军

我突然觉得好难过啊。她去世后,我从来没有痛苦过,从来没有说这个人是我的亲人,她去世了,我很痛苦,从来没有。我刚刚知道她去世的时候,很平静,觉得跟我关系不大。在之前,我特别恨她,认为她没尽到做母亲的责任。我否认自己需要母爱。但看到毛衣的那一瞬间,我真真实实地感觉到了亲人离去的痛苦。它让我觉得,真的是第一次觉得,我离她好近啊。

过去我为了区分,方便别人直接知道这个人是谁,我一般就说她是我「生母」。最开始,我想把这个作品叫《生母》,因为这个词就是我俩之间的关系,有血缘,但是非常生疏,可能也包括恨,一个人管另一个人叫生母,肯定有愤怒的情绪在。做着做着发现不对劲,好像有点残酷,不太好听。

胶卷上有个叫note的地方,需要在上面写日期,写明拍的是什么。我每次写的都是「mama」,因为方便。突然有一天,写着写着我发现,对「生母」那个称呼的感受模糊了,称呼她为「mama」好像还不错。我切实地对她产生了一定的感情,没有那么恨了,我开始因为失去一个亲人而痛苦。后来,有时和人讨论起她,我开始使用「母亲」这个词。等我意识到这件事,发现她已经在那个空了很久的位置上坐下了。

过去,我很少去她的墓地,各种节,她的忌日,都很少去,因为我觉得这个东西没有用,她活着的时候我们都很少见,死了以后,难道要去表演吗?但开始做这个作品后,我频繁地去,一周去一次。有段时间特别怀疑自己,觉得自己很可笑,好像在表演缅怀。但一旦去了,我又希望我带的东西都是好的。我买贵一点的烟和酒,包那种很贵的花,还买了巧克力,她吃不起德芙,那就买德芙。巧克力烧不化,我只把它放在墓前。

她拍下墓碑上的红花,散落的菊花,烧纸的灰烬,墓碑上的石狮子,墓园里的鸟、阳光和女贞树

我从来都没有和她说话,就是烧烧东西,拍点照片,在墓地周围转一转。因为我老去,看墓地的人跟我说,这儿不吉利,你不要老过来。

但我不在乎。在墓地是怎样的一种感受,我不知道,挺空白的吧。母亲去世得早,我本身也有病,所以我对死亡很敏感,经常会觉得死亡离我很近很近,特别害怕哪一天我「嘎嘣」一下就没了。但是我去墓地的时候,反而没有什么感觉,都是去世的人,一排一排。

现在,我是家里去看她最频繁的人。5月1日是她的忌日,那天是我最近一次去墓地。弟弟在成都当兵;姥姥年龄大了,没法去;舅舅从来都不去。我给她带了点酒,点了两根烟。

我以前总觉得,确认过她是爱我的,释怀了之后,我们的关系和感受就此终结,不可能再发展了。但是之后我突然明白,有时候我们对另一个人的感情其实是自己的东西,跟另一个人关系并不大。她已经不在了,我对她这么复杂的理解过程,都是我自己的。当我处在不同的人生阶段,当我有了孩子,或是又发现了以前没注意到的东西,可能就会有新的理解,我会更新这段关系。这段关系在我心中,会一直发展下去。

这个作品最后,我放了一张她跟彩虹的照片。那张照片的语意很模糊,她好像和我刚见面,在说Hello,又像和我告别,在说Bye bye。

(感谢孤独图书馆对本文的帮助与支持)

TOP STORIES

相 关 推 荐

京公网安备11010502039624号

京公网安备11010502039624号