许渊冲、傅聪和马友友的回答 | 手记

写作马友友那篇稿子时,《人物》作者李斐然同时操作着另外两篇稿件:许渊冲和傅聪。面对人生的苦,许渊冲用争来消化,傅聪用沉默来消化,而马友友提供了第三种答案,让自己走向更广的人群,发现他人的美好——乐观、热情、纯粹——把它们融进音乐里,活在自己身上,然后用音乐传递给更多人。

文|李斐然

动笔写马友友的稿子花了很久,准确地说,花了三个选题的时间。那段时间,我写了三个迥异的人——翻译家许渊冲,钢琴家傅聪,还有大提琴家马友友。这些选题的最大考验是如何理解时间,因为它们共同指向了同一个命题:一个人如何面对自己的时代。

很长一段时间里,我的采访对象平均年龄在80岁左右,他们常常跟我提到气候这个词,命运有气候,时代有气候,人生也有气候,冬去春来,周而复始。一个人和他的时代常常错位,能活在适宜时代气候里的人是极其幸运的,很多人并没有这样的运气。

翻译家许渊冲在1951年选择回国,那一年他刚30岁,结束了法国留学生活,回来以后参了军,当了老师,想要翻译出书。但那是翻译的冬天,此后30多年间,他不得不活在沉默里。每天晚上他都会翻译到凌晨,译稿装满一个又一个箱子,他收到的回信是不予发表。

钢琴家傅聪在1953年第一次出国,那时候他很年轻,在国外参加钢琴大赛,见识到了音乐有一个绚丽的春天。他在比赛选手住的酒店大厅里听到阿什肯纳齐的演奏,忘我地站起来为自己的竞争对手鼓掌。后来,他选择买了一张去英国的飞机票,人生的轨迹从此改变了。

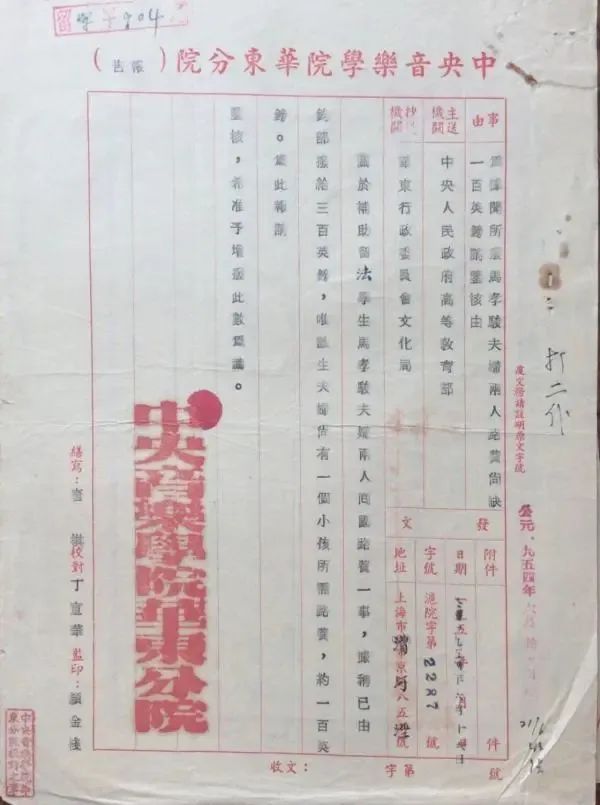

第三个面临抉择的人是马孝骏,马友友的父亲。他在法国攻读音乐博士学位,学习作曲理论和音乐史,尤其擅长儿童音乐教育研究。1953年,他接受音乐家贺绿汀的邀请,辞掉了在法国的工作,打算回国继续音乐教育。他的行李里有1000公斤当时国内买不到的、最重要的音乐书谱,想要运回来以后全部捐赠给学校,为此申请了100英镑的补助,可生活还是用最小的细节困住了他,拖家带口等了一年多也没等到。发现自己有了第二个孩子的时候,他写了一封信给故交,告别了回家的愿望。

马孝骏申请补助的公函 图源网络

三个被时运困住的人,用三种方式回答了自己的命运。在时代冬天里,许渊冲总在大声说话,他被叫做许大炮,开会的时候争对错、争高低,大吵到面红耳赤,他在抗争,他要翻译,他的同事直到今天都这样形容,斗争永远活在了他的身上,一直活到了100岁。傅聪沉默了,总是躲在黑暗里弹琴,他说越来越少的话,把自己收缩到内心深处,他只跟琴说话,只让琴代替他说话,音乐成为了他一生近乎唯一的表达。

马友友的存在,是对时代困境的第三种回答。这就是马友友稿件的最底层逻辑。在显性的文本表意层面,这是一个大提琴家马友友的故事,一个从小学琴的孩子如何长大成为一个音乐家。但我希望在可行范畴之内,让这个稿子在最深层容纳一个隐性叙事,去回答一个时代命题——在一个明暗摇曳的年代,一个人选择如何活下去?

马友友 图源cfp

这个隐藏的故事就是马孝骏的选择。1955年,他在信里用清秀的字写着,谅因国内有误会或『不接头』的地方,退回了自己的路费申请,并表示我们已决定暂时居留法国。就在那一年秋天,马友友出生了。这位父亲把自己的热爱全部留给了孩子,给两个孩子听自己喜欢的巴赫,陪他们玩游戏,教他们说汉语、写毛笔字,吃饭的时候教他们用汉语叫每一道菜的名字。马友友对父辈的中国古典文化有一种天然的亲切,他喜欢说汉语,上哈佛的时候总在图书馆读《红楼梦》,采访的时候聊起新专辑,最喜欢的曲目来自中国作曲家吴彤,理由是它的旋律让他想起宋朝。

也正因如此,马友友的采访给我很大的冲击,我在采访中获得了很多具体的事实细节,佐证他的善意和纯粹,但是马友友的纯粹是一个结果,它的存在有一个源头。如果孤立地理解、描述他的个人故事,不追寻事实源头,事实逻辑就会充满了令人困惑的为什么——为什么马友友身上展现出这样的纯粹?这种纯粹从何而来?这种纯粹的事实支撑是什么?事实是否立得住?

所以,我希望马友友的稿件里能呈现一个父与子的潜在主题。这是我试图在文本里埋藏的第二层故事,一个父辈的故事,是另一代人的命运和他们的抉择。

写作期间我重读了杨奎松的《忍不住的关怀》、陈徒手的《人有病天知否》,还有《曾彦修访谈录》和那个时期的《吴宓日记》。每个人用不同的侧面记录了一个共同的时代,这是亲历者的答案。书里已是上个世纪的往事,如今读起来却依然振聋发聩,它们迫使我去面对很多苦涩的问题,如何去理解时间、如何面对时代,活着究竟可以有多少种答案。

采访马友友的前一天,我还在同时操作许渊冲的采访,两个人选择了两条路,后来傅聪去世,写作期间很多细节也会让我想起采访中的马友友。面对人生的苦,许渊冲用争来消化,傅聪用沉默来消化,还有人用复仇来消化,把自己没有实现的音乐梦想转交给下一代,命令他的人生必须成功,用以消解时代留在自己身上的苦。一种更普遍的消化方式是假装遗忘,河流冰封后又融解,仿佛寒冬从没来过。

马友友是我见到的第三种答案,让自己走向更广的人群,发现他人的美好——乐观、热情、纯粹——把它们融进音乐里,活在自己身上,然后用音乐传递给更多人。

马友友说,人生之初并不是自己主动选择了音乐,他当时用的词是fell into it,音乐是父亲围在摇篮旁的背景音,一出生就陷了进去。学琴的时候他只有四岁,很多信念是周围的人给他的,听什么音乐是父亲挑的,怎么练琴是父亲决定的,音乐的意义是什么,最初的答案来自伯恩斯坦、卡萨尔斯、姐姐、母亲和父亲。存在于马友友身上的很多特质是他所遇到的人群留下来的影子,它们构成了消化苦的第三种可能。

年幼的马友友和姐姐在演奏 图源网络

采访中的马友友活得像太阳,他是一个非常好的采访对象,像太阳一样全程释放善意的能量,他也没有架子,有问必答,像和朋友聊天一样接受采访,很松弛,总想把对方逗笑。采访回答也都是美好而纯粹的音乐理想。其实仅仅基于这些美好的回答写也可以成稿,关于音乐的很多文章都是这么写的——书写极致的天真、纯粹和美,但我不想这么轻巧带过,我也不能这么做。因为人是复杂的,真实世界也是复杂的,我必须让稿件面对真实,不能逃避复杂。

马友友稿件最大的写作危机是会让纯粹流于表面,把纯粹写得像一个离地三尺的神,读者读了一个美好到近乎神的人,读的时候觉得好美啊,关上文章眼前依然是自己的苦涩和辛酸。事实上,音乐和人生一样,不只是喜悦,它也有痛苦、抉择、妥协和残酷,马友友亲历了这些,采访中的很多细节也让我确认,他不仅清楚知道这些苦楚的存在,而且会用自己的行动去促成改变,把自己活成这些苦楚的解药。这是父辈教给他的答案,生活困顿的日子里,父亲给了他慰藉人心的巴赫;困惑于声名的日子里,卡萨尔斯教他首先成为一个人;目睹社会撕裂的时候,伯恩斯坦告诉他,从此以后我们要让音乐比以往更有力、更美好、更专注也更动人。这些来自父辈的教导,共同构成了一个音乐家的人生答案,这就是我们对暴力的回答。

音乐成为了马友友对生存的回答,他活成了一剂治愈苦的药。采访的时候,他总喜欢说give back,他从人群中获得了力量,他也一直在向人群中归还这份力量,在疫情期间为想家的陌生人拉琴,打疫苗的时候也带着琴,为他人演奏《圣母颂》。马孝骏临终前,马友友给父亲描述自己想象中的天国,给父亲拉大提琴,用巴赫安慰他,音乐把临终的苦楚变成温暖的回忆,这让我想起傅聪的信念,人世间有很多喜怒哀乐,只有音乐可以把这些东西都变成美的东西。

马友友在社区学校里接种新冠疫苗后,拿出大提琴在现场演奏,他说,这只是给他人的一点回报。 图源视频截图

马友友的存在,是活着的一种可能性确认——人也可以这样活。一个没吃过苦的人保持天真不稀奇,但是一个清楚苦难的人依然选择纯粹,这是为什么?我觉得这是他身上值得书写的部分,马友友面对过复杂和残酷,依然保留了自己的纯粹,这种可贵的人生状态从何而来,我想把这样的故事分享给我的读者。我必须努力呈现这种人性细微处背后的真实,也许我不一定能做得足够好,理解会有局限,写作也会有局限,但我必须尽力去尝试理解复杂、呈现复杂,给予读者尽可能多角度的信息,让读者听得到他的声音,看得到他的行动,能识别到他所处的群体环境,其他人在做什么、他在做什么、过去做过什么、现在做什么,把尽可能多的有效事实提供给读者,让每个人基于多维度的素材做出自己的阅读决定,体会采访对象是一个什么样的人。如果说我们写的文章在今天能有什么作用,也许就是通过这种方式去分享、去端详另一个人的活法,理解与我们活在同时代的另一个人。

如果按照网络文章标题来理解我所在的行业,在过去十年间,它被宣告过没落、沉沦、倒塌、复活、风口、再次没落……可不管人们说了什么,我所真实经历的每一天从没变过——采访、看书、写稿,如是往复。工作最大的差别无非是从一个办公室搬去另一个办公室,最初我在每个星期三开会,后来换成星期二,现在变成星期一,除此之外,全是同一件事。

写作让我相信很多不再流行的道理,比如time will tell。一个人的确常常和自己的时代错位,但人总会有自己的答案。时代否决过许渊冲的翻译,但活着的大部分日子,他都在翻译,能出书的时候翻,不能出书他也翻,挨打的那天晚上,偷偷关上窗户也要翻。否定在30年后结束了,已经60多岁的他从那时起年年出书,每一年最少出一本,直到现在。不论发生了什么,傅聪每天练琴,直到去世。傅雷夫妇平反那年,他获准回国,回来后他还是继续弹钢琴,办演奏会,开钢琴大师课,教更多的中国年轻人弹琴,在他的生命里,音乐从没有停下来。

马孝骏未能回国,也没能把1000公斤最重要的音乐书谱运回故乡,但是他的心意并没有消失。在国外的他依然成为了音乐教育家,他在1962年创立了儿童交响乐团协会(Children’s Orchestra Society),这家非营利组织帮助小孩子培养音乐兴趣,让他们有机会与专业音乐家同台表演,马孝骏去世后,马友友和姐姐马友乘继续维持着它的运营,一年又一年,总有新来的孩子因此认识了音乐,沉浸其中。

这三篇稿件发表后,我有时候会想,今时今日的气候又是什么样?在一个看似日渐两极分化的世界,我的编辑部还能允许我去写这样的选题,还有读者愿意阅读我写的话,这样的故事还有空间活得下来,这是幸运。它们的存在是一种证明,我们的生存也可以有另一种回答。

毕业的那一年,教我写稿子的前辈说过,报纸远远可以超越一天的生命,以后不管在哪里,都要让自己朝这个方向进步。这是我最珍视的前辈给予我的叮嘱。做到这件事情不容易,直到现在我依然常常怀疑自己能不能做到,但我还想继续试试看,这个世界上还有好多人值得端详,还有好多故事跨越一个又一个30年留到了今天,我想把它们记下来,因为我知道也相信这个道理,人与人之间,活法还有千千万万种答案。

TOP STORIES

相 关 推 荐

京公网安备11010502039624号

京公网安备11010502039624号